陕西关中武功县,新老治所看变迁

陕西关中武功县,新老治所看变迁

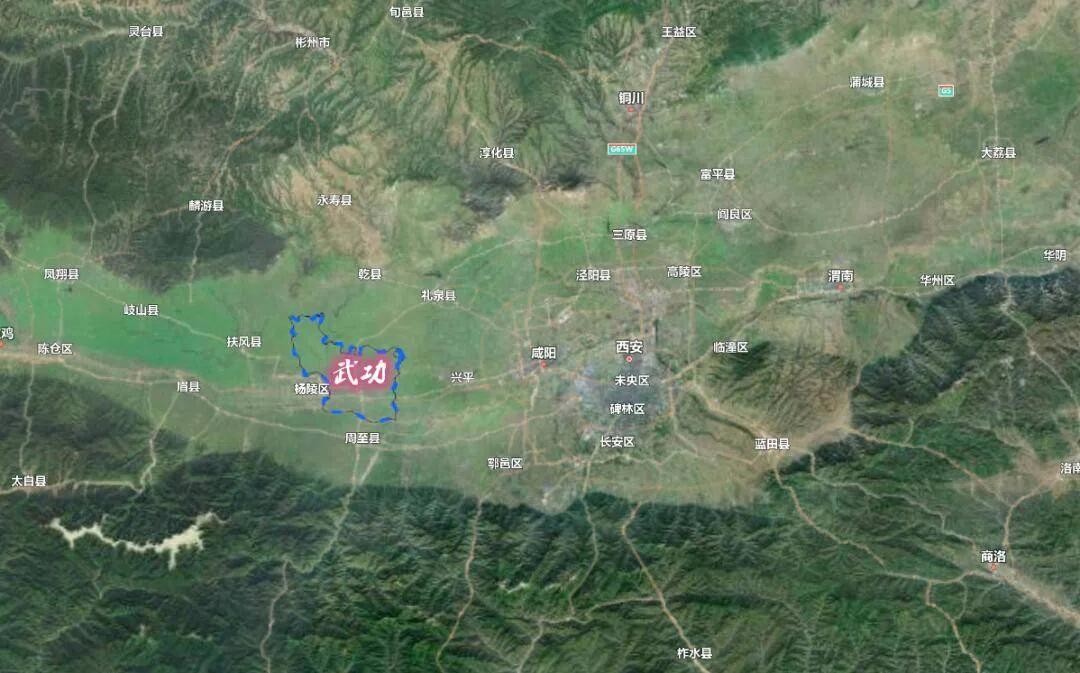

武功县位于陕西省中部,渭河北岸。县境地处关中平原腹域,南临周至县,西连杨陵区和扶风县,北接乾县,东靠兴平市(县级),今隶属地级咸阳市所辖。

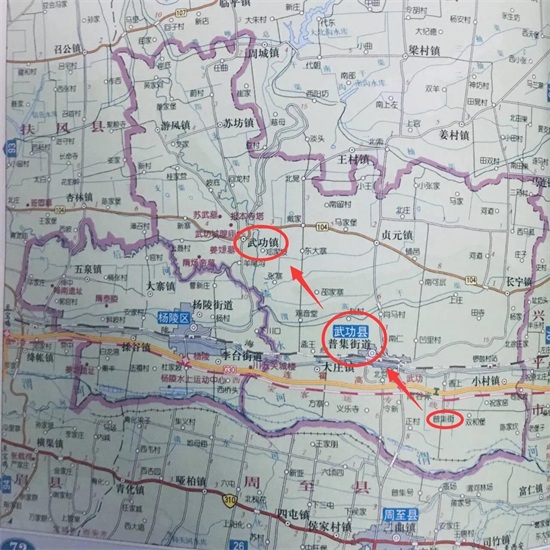

影像地图中的武功县位置。

(一)武功沿革

武功县历史悠久、文蕴深厚,上古属邰国旧疆,即由炎帝部族后世姜嫄之子——后稷的分封领地。秦孝公十二年(公元前350年),推行郡县制,始设武功县,治所在今天眉县横渠镇古城村。武功也因此作为中国历史上建置时间最早的县份之一。秦代武功县,范围包括今武功、眉县、岐山、周至、杨陵等区县辖境。 西汉平帝元始元年(公元1年),群臣盛陈王莽“功德”,曰:“宜赐莽安汉公,增其户畴爵邑”。王太后遂下诏王莽为安汉公,谥封二万八千户。西汉平帝元始五年(公元5年),以武功县因“安汉公”王莽采(封)地,改名汉光邑。新莽天凤二年(公元15年),改称新光县。东汉明帝永平八年(公元65),复名武功县旧称,同时废邰县并入武功。武功县治则由渭河南岸迁到渭河北岸的邰城(邰县故址,今杨陵城区西侧),武功最早而获“邰城”之名,“武功即邰,邰即武功”的人文地理概念也随之产生(后来杨陵分析行政区,‘邰城’便转称给了杨陵)。北魏太和十一年(公元487年),撤销武功县,升设武功郡。另在武功县旧境新置美阳县,北周天和四年(公元569年),移美阳县治于扶风县崇正镇(今法门镇)。北周建德三年(公元574年),撤销美阳县,并归岐山县。与此同时,北周天和元年(公元566年),于中亭川筑造城池(今武功县武功镇),并屯驻重兵。北周建德三年(公元574年)废武功郡复武功县,仍治中亭川。唐代武德三年置稷州,驻武功县(其后反复废/置两次)。金世宗大定二十九年(公元1189年),因避讳金世宗字“允恭”又改称武亭县。元世祖至元二十年(公元1284年),再度复名武功县至今。自隋唐以降历朝历代,除1979年析分杨陵外,武功县域基本稳定。

(二)武功得名

武功县因何而得名?主流资料都记载因县域境内有武功山与武功水。那么,武功山、武功水之名又是怎么来的呢?武功山,《尚书》称:“终南、敦物”。《史记·封禅书》称:“岳山”。《汉书·地理志》称:“太壹”。《后汉书·郡国志》称:“太一”。《水经注》则“武功太白”连称,这都指秦岭主峰太白山。武功水即斜谷水,俗名石头河、桃川。《诗经》中有以山喻恶的,有以山喻高喻善的,中国崇尚山岳的习惯由来已久,武功山水名称理应产生于这种观念中。《诗经·大雅·文王有声》曰:“文王受命,有此武功”。《周书》道:“武王灭商,大告成功”。所以后世传史者认为:文武之功,莫大于克商。因此,以周人境内最高、最秀杰的大山来比喻文武克商之功,应在情理之中。而历史学家们认为《文王有声》一篇作于周公文成王之际,由此可知,用武功命名山、水应在周初。《左传》曰:“止戈为武”“武有七德”。这当然是溶进了儒家思想的释词。《新五代史·康怀英传》道:“朱温西攻凤翔,先锋康怀英首拔武功城。”朱温曾赞道:“邑名武功、真武功也”!朱温的话率直真切,道明了武力讨伐、军事胜利就是“武功”二字的真正含义。国民党元老于右任先生在确立西北农林专科学校校址时说:“武功是周武王伐纣用武成功而命名的”。恰巧于老先生当时引用的证据也是《文王有声》一篇。这里需要补充说明的是,武功县迟在武王克商之后六七百年,我们也可以说,武王克商而得武功山水之名,武功县又因武功山水而得名。秦设武功县时,就是取此意而已。

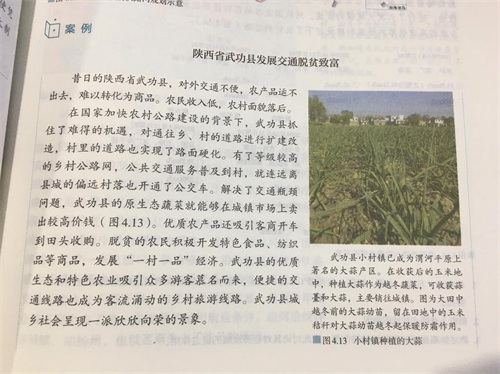

(三)武功农产

武功县居处关中,临靠渭河。土壤分类有塿、黄、潮、沼泽等六大类型。优良的土壤资源为农业生产提供了保障,粮食产量高、品质好,粘土还可作为制硅制瓦的好材料。县境以小麦和玉米为主要品种;目前随着产业结构调整,大棚设备栽培反季节蔬菜,而果木类的苹果、油桃、猕猴桃、核桃规模化分布亦成效显著。另外大蒜及蒜薹种植现已发展成为武功县一大新型农经产业。

某版中学地理教材中关于武功发展交通脱贫致富的案例,右侧配图就是武功县小村镇的大蒜+蒜薹种植基地。

眼下正是蒜薹收获的季节,我现在所在的位置是武功县小村镇照官村。在我身后一片又一片的蒜薹地里,乡亲们正忙碌着收获蒜薹,我们一起过去看一下。

在小村镇照官村,记者看到,成片绿油油的大蒜地里,三三两两的蒜农们正在采摘蒜薹,他们人手一个铁质的工具,探入蒜薹的根部,随之,一根白胖又青翠的蒜薹便抽了出来,淡淡的蒜香味顿时萦绕在鼻尖,是视觉和味觉的双重享受。蒜农李讲轮正和家人在路边整理蒜薹,今年蒜薹的价位高于往年,这让他和家人在这个收获的季节充满了干劲。

种植户 李讲轮:今年的蒜薹价位差不多,去年每斤两块四到两块五,今年三块左右。我家种了二亩地,平均亩产2000斤左右,今年光蒜薹就能收入一万二到一万三。

小村镇具有良好的地理环境和土壤条件,该地出产的蒜薹口感脆嫩、辣中带甜,是饭桌上一道美味佳肴,很受外地收购商的青睐。

客商 霍晓燕:我来自甘肃天水,在这里收蒜薹有七八年了,这蒜薹的质量好,今年我打算收10多万斤到20万斤左右。

小村镇人均耕地较少,群众要获得高收益,只能在每一份土地上精打细算、精耕细作。大蒜种植为当地群众打开了一条致富之路,一季大蒜,可以采收蒜苗、蒜薹和蒜头,获得几份收入。大蒜全部收完后,再种上其他作物,提高土地复种指数,增加经济收益。

小村镇镇长 何继党:大蒜是我们小村镇特色产业,今年种植面积大约在11000亩左右。自蒜薹收获以来,价格一直比较稳定,平均每斤都在3.5元左右,加上后面大蒜的收入,今年群众种大蒜每亩收入可达到1万元左右。——摘自“武功县融媒体中心”专题新闻:《我县万亩蒜薹迎来大丰收》 2022年4月27日 记者 丁亚国 尚晶晶

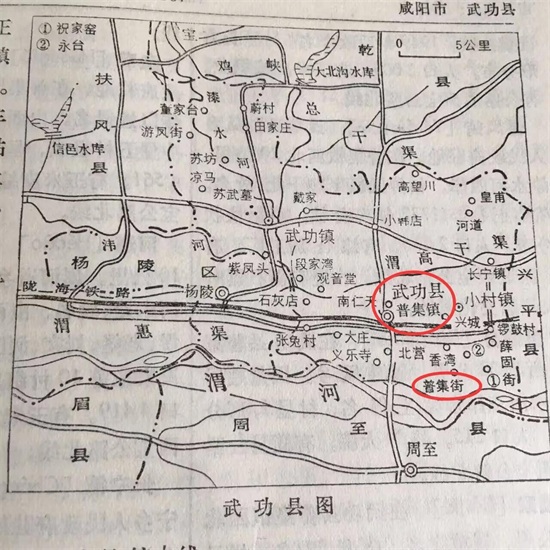

本篇主题内容,是探寻记录武功县三次治所的迁移概况。今武功县城的政区建制为“普集街道”。1936年陇海铁路由西安继续往宝鸡方向延伸,于武功县境内设立了武功、普集街两座火车站。民国武功火车站就是今杨陵站,今武功站那会则是普集街火车站。但火车站位置也不在老普集场镇,而是在场镇西北方向约6公里处。

1994年版《中华人民共和国地名词典.陕西省卷》一书配套地图中对武功县城(普集镇/街道)与普集街位置关系的标注。

陇海铁路与普集街火车站开通后,车站周边逐渐兴起聚落,变得热闹。老普集街一带就慢慢衰败了,仅为普通乡场。G30连霍高速公路武功出入口距老普集街4公里。

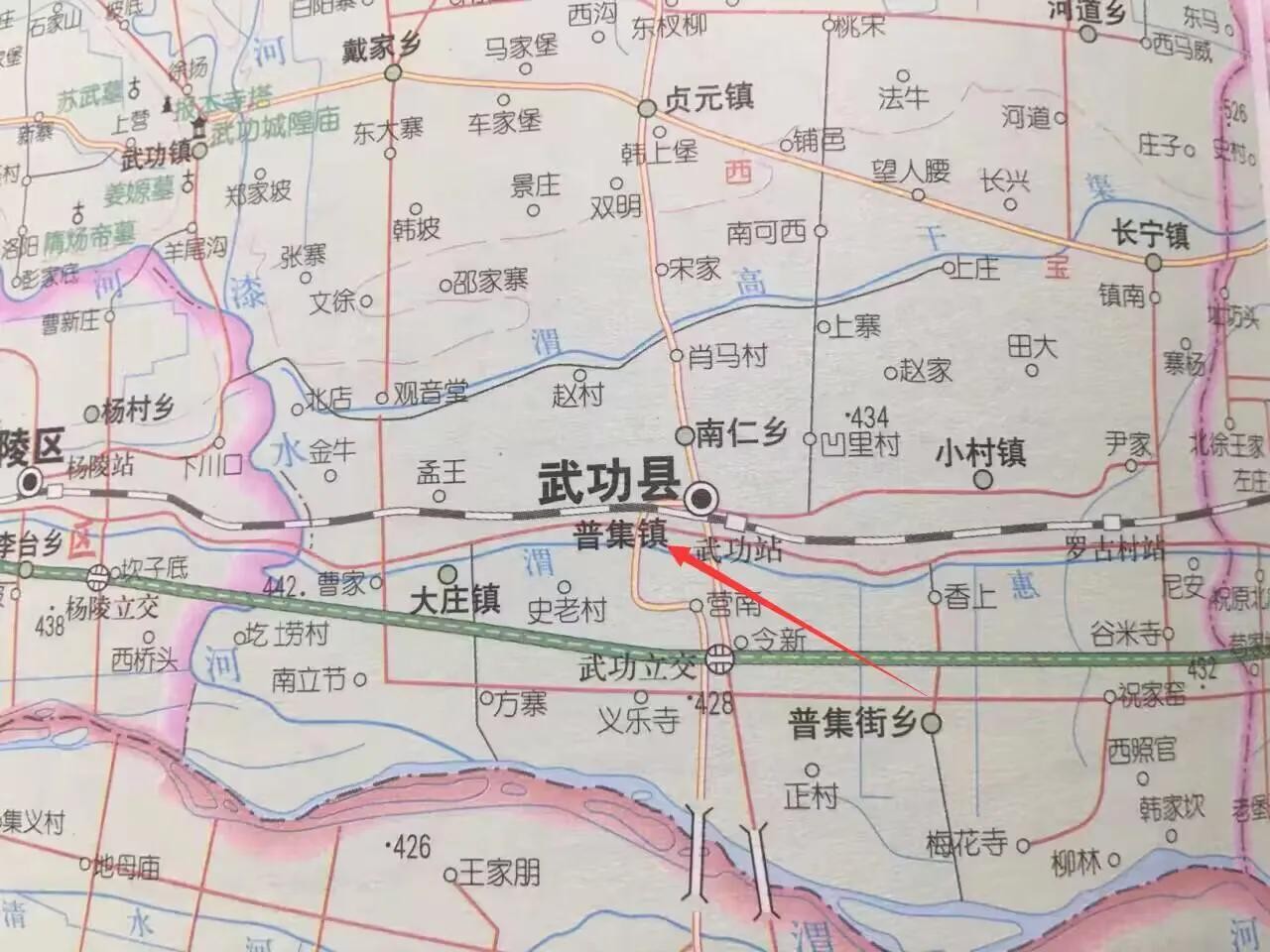

2004年版《陕西省地图册.武功县分幅》中对老普集街的标注,当时还是建制乡,2011年撤销并入小村镇。不知为何没有并入距离相等、且还存在着沿革渊源关系的普集镇/街道。场内及周边按照方位,现设有普中、普东、普西三个行政村。

普集街前身是渭河北岸的一处重要渡口。古称“青龙关”,载曰:“粮草诸物,囤积青龙”。东汉永初元年到三年期间(公元107—109年),渭河洪水泛滥,冲垮堤坝,滩上住户全部搬迁至北岸。西晋咸宁元年(公元275年),岸畔已有摆渡跨河与市场雏形。北魏始光三年(公元426年),佛教昌盛,于此兴建庙宇一座,庙里主持经常接济贫弱,普渡众生,当地百姓便将这座庙宇称作“普济寺”。隋代开皇二年(公元582年)在附近凿修了普济、永丰二渠,灌溉周围农田百倾,丰庶关中粮仓。清代顺治二年(公元1645年),众多外省移民迁入这里,依(渭)河伴(二)渠聚居,人口密度皆冠全省之最。清代顺治九年(公元1651年),渡口舟楫泊岸,商贸繁荣活跃,再加上各地人员往来十分密切,集市进而由小扩大,遂称“普济街”,集市上另外还修造了城隍庙与文庙,以供朝拜。清代雍正七年(公元1729年)设武功县普济镇。清代乾隆十五年(公元1750年)场镇聚落人口再度增多,又改“济”为“集”,前者代表行为,后者代表场所。民国置武功县普集乡,五十年代初组建人民政府,1958年改设普集公社(并驻治区公所),1961年武功县城由武功镇南迁到此,1965年升设普集镇(得益于交通),2015年改设普集街道,完善城市功能。

2017年版《陕西省地图册.武功县分幅》中对普集街、普集街道(今武功县城,原普集镇)、武功镇(武功古城)的标注。此次探寻,这三个点都会前往记录。

老普集街聚落呈块状,传承了平原空间里的四方格局。场集中心为一处十字岔路口,并架设红绿灯确保交通疏导。街道两旁除商业门店外,大多数商贩都是摆摊搭棚经营,以食品、百货类居多,另有少量技术维修。

老普集街市(北向)

以前从武功县城(普集街道)到老普集还开行有公交车(线路编号4),但这些年来因中小城市的公交运营陷入困境,该班次早已停运。如果现在要从县城去普集街,只能自驾开车或打车前往。

场集上的大型购物超市,主导居民日常消费。

老普集聚落现在已经不靠近渭河畔了,南距渭河约4公里。渭河沿岸为滨河公路,并建有蔬果、禽畜类养殖场,临河更方便水源利用。老普集西南方向约5公里处,有一座跨越渭河的公路大桥,过桥后进入周至县。武功、周至两县以渭河为天然分界。“武商商贸城”是湖北武商集团旗下的品牌零售商,主要分布于国内一些人口较多,消费能力较强的县城或大场镇。

老普集街市(南向),沿路走到底就是渭河畔,在此还能远眺看到秦岭山脉,如果天气好会更显清晰。

从老普集返回武功县城(普集街道),况且就称这里叫“新普集”吧。新普集因陇海铁路设站而繁荣,交通优势奠定了作为县城迁驻的基础条件。陇海铁路武功火车站,建站于1936年。前身为普集街站。老站名由时任国民政府陕西省主席邵力子先生提写。1982年,铁道部将普集街火车站改名“武功火车站”,位于杨陵的“武功火车站”顺势改名“杨陵火车站”(1979年杨陵析分设县级行政区)。2006—2009年间曾一度停止客运功能,2021年经过改造后,可经停乘降动车组。但那会无论普集街站还是武功站,距离武功老县城都挺远。

位于武功县城(新普集)的“中心广场”,喷泉开放增添景观效果。旁边是武功汽车站,另有金融、事业单位与部分商住场所。

武功县城北部,这里已不是新普集范围了,属于城市拓展区(新普集主要在火车站-县政府-中心广场一带),高楼林立的商品住宅见证了县域经济二十年高速发展期。远处楼盘前立有前秦政权武功籍才女、诗人苏蕙的雕像。

武功老城——武功镇,位于武功县城(新普集)西北方向约16公里。地处关中平原与渭北台塬的地貌交界带。

如今在武功镇西侧的老稷山上,“武功古城”4个大字高挂而立,遥指历史印记。

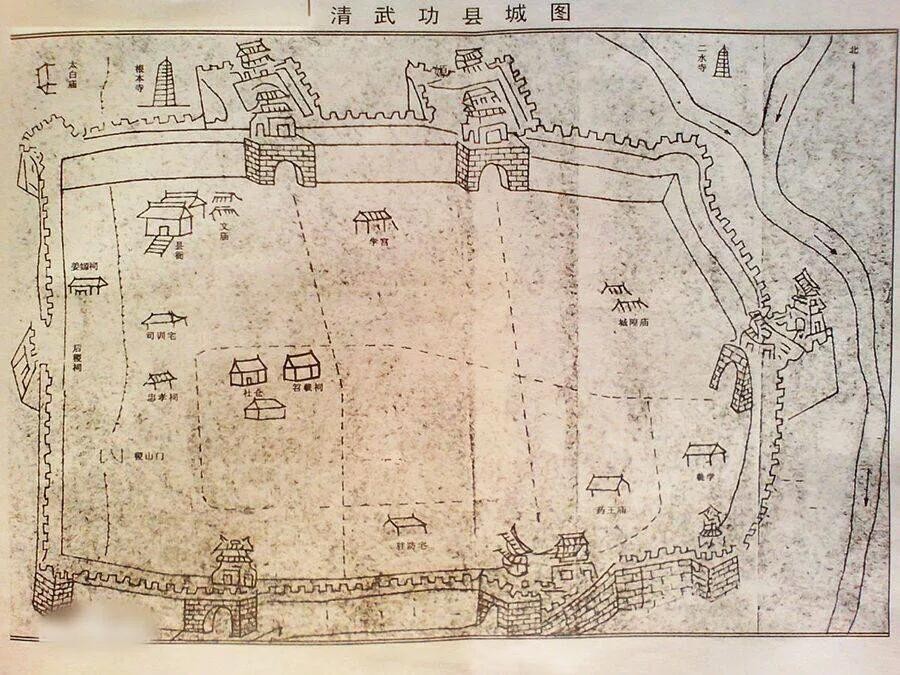

北周建德三年(公元574年),武功废郡存县,并于中亭川夯筑土城,城池西靠稷山,东临漆水。元末张良弼、李思齐首次增筑。明代洪武九年(公元1376年),将领耿忠奉诏屯戌于此,再资增筑。城池周长3里220步,城外有深2.7米的护城沟。城门共五座:东门名“观澜”;南门两座,东名“集贤”,西名“望月”;北门两座,东名“迎仙”,西名“来凤”;城西紧靠稷山,无门。清康熙二十五年(公元1686年),知县徐奇桂重修,增筑各门砖楼。乾隆十八年(公元1735年),知县龚师胜大修城门。嘉庆十三年(公元1808年),知县张树勋在进行整修时,为缅怀圣哲先贤的丰功伟绩与赞颂县城之胜迹美景,专为城门题刻门额:东门外额“四文古治”,内额“麟阁勋名”;南集贤门外额“绿野春云”,内额“龙图经济”。望月门外额“雍原秋室”,内额“许国文章”;北来凤门外额“凤岗晚翠”,内额“虎观淹垓”;迎仙门外额“二水朝霞”,内额“璇玑锦绣”。清代咸丰末年至光绪年间,知县张宗睿、郑庆崧、陈子楷、陈尔茀、张世英等也先后进行过修葺,力图恢复“九宫十八巷”的古城风貌。此外,武功古城在唐代曾做过稷州治,其规模也不会太小了。

清代武功县城池图

老稷山是位于武功古城西侧一处黄土台塬坡丘,空间地势略高,并拥有落差,山塬土质疏松,受外力侵蚀,容易造成水土流失等自然灾害(如坍塌、滑坡),严重影响人居生活。虽然武功属暖温带半湿润气候区域,而雨水仍较多(特别是春夏季节),需多加防范。左侧黄土层面发生过明显的坍塌现象,好在背后山坡上已经长满树丛植被,可对水土流失带来一定缓解。山间一块狭小平台还被开垦为了农田,因黄土层深厚,虽肥沃宜耕,但地下水位却很低,不利灌溉,只能耕种一些旱属作物,如大葱、大蒜、白菜、玉米、红薯、豆类等,且俗称“旱塬”。

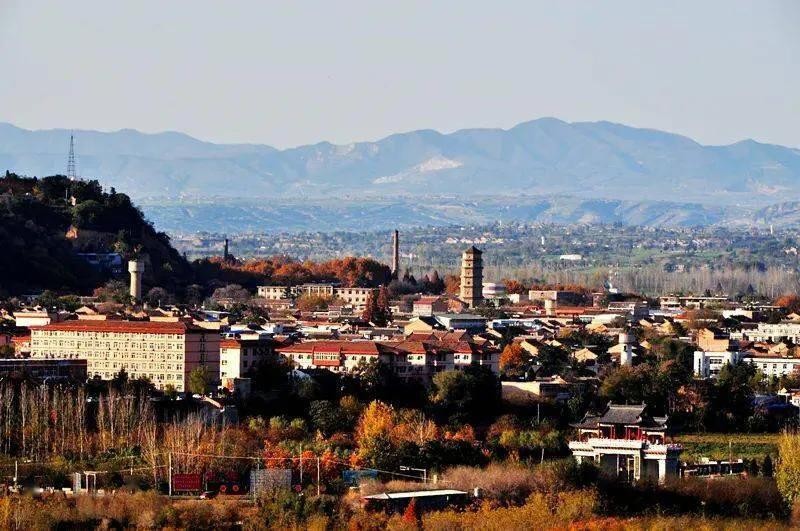

站在老稷山某处平台眺望武功古城全貌,虽然有“古城”名号,但传统老建筑已不成片相连,文物古迹均按点分布。

武功古城靠山临河,周围多坝、塬、壑等地形分布。结合历史背景与后来的现状变化,武功不得不迁城。1961年武功县治由武功镇南迁新普集,首先需要靠近交通(特别是铁路)干线。再则,武功古城一带已无进行城市化建设的用地(县级城市化率当年也很低)。而那个时代以农业生产为根本目标,耕地资源不得随意侵占。所以武功县城由“坝塬壑”过渡区域迁到交通便捷的平原腹地,对自身发展更加有利。

影像地图中的武功古城

武功古城老照片,时间约在九十年代中后期,古城里最显眼的地标性建筑为报本(寺)塔。图片摘自网络。

而这幅老照片中,时间约在八十年代末到九十年代初。绿油油的农耕麦田成片分布于古城周边,以待进入秋收时节;远方塬上亦居住村落人家,具有明显的地貌过渡特征。图片摘自网络。

武功古城小华山庙宇旁边的村庄与田园,这一片多玉米种植。

武功古城内部街景,两侧均是商业店铺,摊位也都沿街摆放,食品与百货为主要经营内容。老建筑虽无多少,市井氛围却很接地气。

武功古城内有“正街(中心街)、东街、西街、学前街、大北街、小北街、南关街、马道巷”等道路网络体系,共同构筑起了古城核心肌理。

位于武功古城东侧,漆水河畔的美阳关旧址,此城门楼当然是新建的了。城址旁边坐落着龙王庙与东岳庙。在武功县的沿革历史中,美阳县曾设置于武功境内,两者渊源颇深。但武功本地文史研究者却对“美阳关”是否真实存在,带有较大争议。从区域、交通等信息来看,武功古城地处由西安前往扶风、岐山、宝鸡(陈仓)、凤翔等关中西府诸城的一条通达路线上(南侧渭河沿岸古道路线未做细考),作为城隘型关口或许会有,只是地位应该不高,仅是衔连县域之间的节点。不过从古城开发旅游的角度,结合旁边龙王庙与关岳庙复建新关城,也还是可行的,就看如何去宣传打造。

涉及“美阳关”部分文献记载——

明代正德《武功县志.卷二.建置》(康海撰修):“美阳故城,在县西原八里。后渐徙凤泉东,则今扶风境内也”。

《后汉书·梁慬传》:永初二年 (108),“慬金城,闻羌转寇三辅,逼近园陵,即引兵赴击之,转战武功美阳关,即此”。

武功镇的粮仓,背靠山塬,面积比较大,作为关中粮产基地的重要配置。

武功镇政府大门外侧的墙面上,标刻着“为人民服务”五个大字,也是当地文化历史宣传墙,并可远眺报本(寺)塔。此外根据武功古城舆图示意,今镇政府的位置,也就是历史上的县衙及文庙所在地,且对应古城北边西侧之“来凤门”。报本(寺)塔亦位居其城外。

武功历史文物地标——报本(寺)塔。寺始建于唐代。据宋敏求、李好文《长安志·长安志图》卷十四记报本寺:“本唐神尧(高祖李渊)宅,大中元年建为报本寺。”明正德本《武功县志》载:“报本寺,高祖别宅也,在北门外。”清雍正本《武功县志》载:“报本寺,见前《志》,内有塔高数十仞,世传寺塔太宗为太穆皇后建,故名报本。”所记略约说明:寺及寺塔乃唐太宗为报其母太穆皇后养育之恩而建;抑或原建筑已毁而重建于大中元年(公元847年)。自唐以降,历代屡有重修。至民国时寺院尚完整,20世纪50年代后废圮,仅存寺塔。20世纪80年代塔体严重倾斜,塔顶残毁。按照“修旧如旧”原则予以拆除重修。工程始于1994年,封顶竣工于1998 年。工程实施前,先后清理地宫文物数十件、钱币数千枚,并发现北宋“宝元二年造”錾刻器铭和“治平三年”砖铭等,可证原塔为北宋重建之塔。也就是说,唐太宗李世民就出生在报本寺内,为其帝王故宅。1957年被公布为陕西省级重点文物保护单位,2013年4月被国务院公布为第七批全国重点文物保护单位。

武功城隍庙,位于武功镇东街中段,坐北向南,占地面积5000平方米,建筑面积1656平方米。武功城隍神是全国唯一被唐太宗李世民敕封为“辅德王”的神灵。因而武功城隍庙也被称为都城隍府,其地位居全国各地城隍庙之首。庙内建筑结构独具,宏伟高大,为一组完整的明代建筑群,其主要建筑依次为:牌楼、山门、献殿、中殿、寝殿等。牌楼通高12米、宽15米,为关中地区第一牌楼。中殿为单檐歇山顶,外沿斗拱五踩重昂,四角檐柱有明显的侧角和生起,整个装饰均为琉璃构件,五彩闪耀,富丽堂皇,歇山饰以琉璃“二龙戏珠”浮雕,珠球滚动,龙体飞跃,呼之欲出,为一般庙宇所罕见。仅从建筑学方面讲,它体现了古人的美学理念,对采光通风的追求,对地震的防御对梁柱负载的计算,以及对保温、消暑、防潮、排水等生态环境的再创造,为我们提供了丰富的研究资料,其本身就是一座建筑学上的实验室。1992年被陕西省人民政府公布为陕西省级重点文物保护单位,2013年4月被国务院公布为第七批全国重点文物保护单位。

苏武,西汉长安杜陵(今属西安市长安区)人。汉武帝时为郎,西汉天汉元年(公元前100年),汉武帝为了回报匈奴单于“尽归汉使之不降者路充国等”的善意,派中郎将苏武、副中郎将张胜等,赠送单于大批财物。但单于错误地从为汉朝软弱,于是“单于益骄,非汉所望也。”苏武被匈奴扣留,并千方百计诱降,但苏武始终坚贞不屈,后被流放北海牧羊。苏武在北海,单于不给送粮食。苏武就挖鼠洞取洞中草籽充饥,持汉节牧羊,卧起操持,节毛尽落。投降匈奴的李陵到北海劝苏武投降,同样被苏武拒绝。汉昭帝即位数年后,匈奴与汉和亲。汉要求放还苏武,匈奴谎称苏武已死。后来,汉使又到匈奴,常惠夜见汉使,告知以往一切,并让使者对匈奴说,汉天子在上林苑射中一只大雁,雁足上有书信,信中说苏武在某泽中。使者以常惠的话质问单于,单于感到惊奇。无奈,把苏武等9人一起放归汉。西汉始元六年(公元前81年)春,苏武等回到长安,昭帝让他拜汉武帝陵园、宗庙,并任命他为典属国(移民总监)。苏武在匈奴呆了19年,当年出使时还在壮年,待他回来时须发全都白了。西汉神爵二年(公元前60年)苏武80余岁,因病而终。西汉甘露三年(公元前51年),汉宣布将苏武的像画于麒麟阁.以表彰他的节操。苏武出使匈奴19年,受尽磨难,持节不屈,千百年来被人们当作坚持中华民族气节的光辉典范。东汉史学家班固在《汉书》中赞曰:“使于四方,不辱君命,苏武有之矣!”苏武墓,为一圆锥形夯土堆,高约四米,南北约三十米,东西二十米。墓前有清康熙、乾隆和道光时的《汉典属国碑》、《重修苏武墓门碑》等。苏武纪念馆是承办世界苏氏宗亲总会寻根祭祖活动的主要场所,2005年依托墓园建成纪念馆。

位于武功镇北侧1.5公里的龙门村苏武墓(纪念馆)。

位于武功古城东侧的教稼台遗址。教稼台为周人始祖后稷教民稼穑的历史遗迹,是全国唯一的一处古农业名胜,且号称中国历史上最早的农业科学技术研究推广机构,属关中四大名台之首。教稼台为覆斗形,同古代粮食量具极为相似,台高9米,每边长12米,古朴典雅、别具一格,辟四门洞,互相联通,寓意一年春、夏、秋、冬四季,台体四周护栏桩数恰好为24级,隐含二十四节气,前台阶分别为五级和六级,象征五谷丰登、六畜兴旺。古今名人钱范宇、刘暲昆、于右任、王任重、屈武、周尧、赵宏章等诗词、联语、手迹,刻写的碑、碣镶嵌其中。教稼台四周垂柳依依、翠柏常青、花繁叶茂、争奇斗艳。若遇天气晴朗,游人登台览胜,长川曲幽、漆水映带、田野碧绿、白云蓝天、太白屏南、梁山拢北,一切自然美景尽收眼底。2008年公布为陕西省级重点文物保护单位。

教稼台中心的后稷雕像,他左手抱五谷,右手持农具,端坐在土堆上,昂首注视前方。《史记·周本纪》中记载:后稷是帝喾的元妃姜嫄的儿子,原名为“弃”。小时候的后稷,就有巨人之志,喜好种植树、麻、菽、麦;长大以后,教民稼穑,尧推举他为农师,分于邰(今武功、杨陵一带)。所以西北农林科技大学便立校于杨陵(旧属武功县),均存在深厚的历史渊源关系。

武功镇南侧文体中心岔路口,这里有客运班车滚动发往杨陵区(图右绿色那辆),公路正前方是复建的南门楼。本文中曾提到过:武功南城门有两座,分别为“集贤”(偏东)与“望月”(偏西),结合清代古城老地图来看,望月门通连古城南关街,而集贤门则与教稼台垂直对应,那么这座新南门,就是在原集贤门的旧址上所复建了。

武功古城还有很多历史人文景点,如小华山庙、姜嫄墓、上阁寺、清凉寺、香山寺、太白城遗址等等,因时间与个人关注方向,无法全部游览,只能选取重点进行拍摄记录。此外武功特色小吃为旗花面,也未及品尝。

-

- 父亲胡宗南在大陆最后的岁月(胡为真)

-

2025-06-22 22:04:43

-

- 鲍毓明回应性侵养女最新进展!鲍某明案女方律师发声 性侵案女孩母亲称女儿被威

-

2025-06-22 22:02:28

-

- 旋风司令韩先楚从东北打到海南,屡创经典战例,临终高呼激励人心

-

2025-06-22 22:00:13

-

- 科普向:一文读懂犹太人的起源与历史,这个民族为何一直在流散?

-

2025-06-22 21:57:58

-

- 西安各县赶集时间表及赶会时间表

-

2025-06-22 21:55:43

-

- 历史钩沉:1978年12月16日杨庄特大火车相撞事故

-

2025-06-22 21:53:28

-

- 我的家乡岔路河之一

-

2025-06-22 21:51:13

-

- 红四方面军史(43)红四方面军总结

-

2025-06-22 21:48:57

-

- 张衡发明的候风地动仪,为何今人很难复制,它又是如何失踪的?

-

2025-06-22 21:46:42

-

- 《大佬爸爸和七个叔叔争着团宠我》作者:深深深

-

2025-06-22 21:44:27

-

- 橡树 | 详说苏军1945年“八月风暴”始末

-

2025-06-22 21:42:12

-

- 我所知道的刘镇华的前半生

-

2025-06-22 21:39:57

-

- 日本海上自卫队驱护舰发展史(3):八八舰队编成,80年代亚洲第一

-

2025-06-22 21:37:42

-

- 赵薇陈坤闹掰真相揭秘 周迅黄晓明被牵扯

-

2025-06-22 21:35:27

-

- 14岁少年的“星辰大海”:乐山初中生赵一豪自制火箭一飞冲天!

-

2025-06-22 06:05:45

-

- 车祸还是人祸?苏州科技城车祸视频曝光,超速遇实线变道酿悲剧!

-

2025-06-22 06:03:30

-

- 伦抵京,直奔老川办餐厅,菜单公布

-

2025-06-22 06:01:15

-

- 材通 | PVC、PE、PA、PP穿线波纹管区别这么大!千万别用错

-

2025-06-22 05:59:00

-

- 股市卦象…风水涣,离人起航一帆风顺,三天确认缺口有效性

-

2025-06-22 05:56:45

-

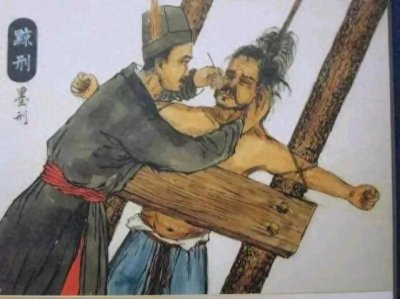

- 身体被摧残的痛苦!废除肉刑,是文明进步还是执法软弱?

-

2025-06-22 05:54:30

三伏灸后多久能洗澡?三伏灸后多久可以洗澡?

三伏灸后多久能洗澡?三伏灸后多久可以洗澡? 请问吃螃蟹能喝牛奶吗 吃螃蟹是不是不可以喝牛奶

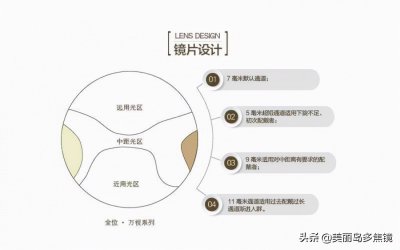

请问吃螃蟹能喝牛奶吗 吃螃蟹是不是不可以喝牛奶 老花镜什么材质的镜片比较好(老花镜哪种材质的好)

老花镜什么材质的镜片比较好(老花镜哪种材质的好) 盐菜叫什么 盐菜什么样

盐菜叫什么 盐菜什么样 奥特之王和奥特之父(奥特之王和奥特之父合体)

奥特之王和奥特之父(奥特之王和奥特之父合体) 小孩有得糖尿病的图片 孩子得糖尿病的早期症状

小孩有得糖尿病的图片 孩子得糖尿病的早期症状 农村俗话“四大红、四大白”,你知道是什么吗?

农村俗话“四大红、四大白”,你知道是什么吗? 南海舰队在哪(南海舰队在哪里)

南海舰队在哪(南海舰队在哪里) 电脑系统损坏怎么备份(电脑坏了怎么备份东西)

电脑系统损坏怎么备份(电脑坏了怎么备份东西) 苹果手机不小心把app隐藏了(苹果手机不小心把app移出主屏幕)

苹果手机不小心把app隐藏了(苹果手机不小心把app移出主屏幕)