为什么越热闹的社交时代,我们却越容易感到孤独?

为什么越热闹的社交时代,我们却越容易感到孤独?

2025年2月,世界卫生组织(WHO)首次将“社会孤立”问题列入全球健康议程,数据显示全球超1/4的老年人和1/6的青少年正面临社交隔离的威胁5。与此同时,社交媒体用户数突破60亿,人类看似进入前所未有的“超连接时代”,但孤独感却如影随形。这场看似矛盾的现象背后,是科技、社会与心理的多重撕裂。

一、虚拟繁荣与真实孤独:社交媒体的双重陷阱

社交媒体的普及让“朋友圈好友”数量激增,但深度关系却日益稀缺。哈佛大学一项长达75年的研究发现,幸福的核心并非社交规模,而是人际质量。然而,现代人沉迷于“点赞社交”,用精心修饰的照片和短视频构建“完美人设”,导致社交沦为“形象管理工具”。法国《世界报》指出,这种“社交攀比”加剧了年轻人的疏离感——当虚拟世界的光鲜与现实生活的平庸形成反差,孤独感便如潮水般涌来。

更严峻的是,社交媒体正在重塑人类的社交本能。研究显示,过度依赖线上交流会导致现实社交技能退化,人们更难建立面对面情感连接。韩国学者成庆在《人生解忧》中批判,现代人追求的“搭子文化”和“situationship”(模糊关系)虽降低了社交成本,却制造出大量“空心化关系”,最终陷入“越社交、越孤独”的恶性循环。

二、加速社会中的情感荒漠化

快节奏生活与竞争压力,正将人类推向“原子化生存”。欧洲调查显示,57%的18至35岁年轻人感到中度以上孤独,经济不稳定、学业与职场内卷成为主要诱因。在中国高校,“宿舍陌生人”现象愈发普遍,学生们因绩点竞争、无效社交压力而主动选择疏离,甚至认为“孤独是成长的代价”。

城市化进程进一步瓦解了传统社区纽带。美国亚利桑那州立大学研究发现,美国公园里“戴耳机跑步的独行者”远多于中国公园里“下棋跳舞的群体”,公共空间的社交功能退化加剧了都市人的孤立。德国汉堡的“代际公寓”项目试图通过混合居住重建社区温情,但此类尝试在资本驱动的城市扩张中仍属杯水车薪。

三、破局之道:从技术依赖到人性回归

面对孤独危机,全球正探索多元解决方案:

政策干预:丹麦推出《国家反孤独战略》,目标在2040年前将孤独现象减少一半,通过“全国共餐”活动重建社会凝聚力;日本设立“孤独大臣”,为独居老人提供24小时援助热线。空间重构:德国推广公共厨房与活动室,强制规定年轻人与老人每周交流时长;中国部分高校开设社交能力课程,帮助学生平衡竞争与人际需求。个体觉醒:心理学界呼吁“重要他人”理论,鼓励人们舍弃无效社交,聚焦深度关系。韩国青年通过社区就业网络重获社会联结的案例证明,主动寻求支持比被动等待更有力量。

然而,技术绝非救世主。尽管AI伴侣和虚拟现实试图填补情感空白,但《纽约时报》警告,它们可能弱化人类主动连接的动力,反而加剧孤独。真正的破局点在于重构“人”的价值——如法国“深夜热线”通过同龄人倾听重建信任,丹麦图书馆用工作坊激活社区活力,这些实践揭示:唯有回归真实互动,才能治愈数字时代的孤独顽疾。

结语:孤独是文明的阵痛,亦是重生的契机

孤独感的蔓延,本质是现代社会转型期的阵痛。当效率至上主义瓦解了传统关系网络,当虚拟世界遮蔽了真实情感需求,人类被迫在喧嚣中重新审视自我与他人的边界。但危机亦是转机——丹麦的社区共餐、武汉高校的社交实验,乃至普通人放下手机的一次微笑对视,都在证明:孤独不是终点,而是通往更深层连接的起点。

正如社会学家埃里克·克林伯格所言:“社会的失败创造了技术填补空白的机会,但人性的光辉永远在于直面脆弱、拥抱真实。” 在算法与流量统治的时代,重新学会“笨拙地相爱”,或许才是对抗孤独的终极答案。

-

- 社会我龙哥,人狠话不多,殴打老实人最后被反杀!

-

2025-09-01 22:05:28

-

- 日本那些好听的女生名字 也是很有韵味

-

2025-09-01 22:03:13

-

- 排面!梅西阿根廷看戏被请上台,全场观众起立鼓掌,他搂4大美女合影

-

2025-09-01 22:00:58

-

- 刀白凤心机有多深?她选段延庆并非偶然,你看她在酝酿什么阴谋

-

2025-09-01 21:58:43

-

- 爱车与高原上的一颗明珠——尕海湖

-

2025-09-01 21:56:28

-

- 四川骨科医院天府新区医院一期项目主体完工!

-

2025-09-01 21:54:13

-

- 三国时期,吴国名将朱然,经过自己不断的努力最终获得孙权的青睐

-

2025-09-01 21:51:58

-

- 三次创建,两次为人做嫁衣,南京大学医学院为何实力如斯?

-

2025-09-01 21:49:43

-

- 为何会被称为四千年美女?看看鞠婧祎出道前的照片,就知道原因了

-

2025-09-01 05:52:56

-

- 骚红低趴本田十代思域改装鉴赏

-

2025-09-01 05:50:41

-

- 分割百亿资产!与多名女子聊骚短信曝光,河北钢铁富豪离不了婚?

-

2025-09-01 05:48:26

-

- 导购网站转型:米折网做女性用品特卖,贝贝网做母婴闪购

-

2025-09-01 05:46:11

-

- 注意!为何女性提出分手或离婚时,男性多选择答应而不挽回?

-

2025-09-01 05:43:56

-

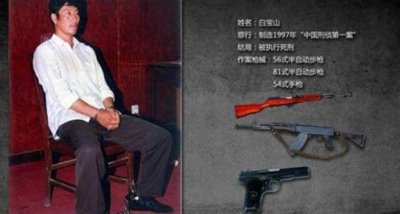

- 刑侦剧中那些狠辣的角色,张世豪太过惊艳,白宝山童年阴影

-

2025-09-01 05:41:41

-

- 调解案例丨外出务工出意外,多方平衡解难题

-

2025-09-01 05:39:26

-

- 黑龙江嘉荫:梦幻体验拉满 解锁冬季旅游“热密码”

-

2025-09-01 05:37:11

-

- 还有人不清楚原因,那英和刀郎恩怨始末

-

2025-09-01 05:34:56

-

- 樊登:从央视名嘴到知识亿万富翁的飞跃

-

2025-09-01 05:32:41

-

- 【疫情当前 警察不退】你逆行坚守 我保障有力 山东警保部门为抗疫构筑坚实后盾

-

2025-09-01 05:30:26

-

- 《六姊妹》的老六成全民公敌,胖脸小眼名声差,一有她就快进

-

2025-09-01 05:28:11

三伏灸后多久能洗澡?三伏灸后多久可以洗澡?

三伏灸后多久能洗澡?三伏灸后多久可以洗澡? 请问吃螃蟹能喝牛奶吗 吃螃蟹是不是不可以喝牛奶

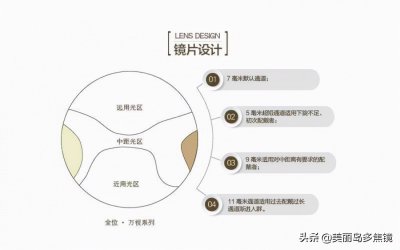

请问吃螃蟹能喝牛奶吗 吃螃蟹是不是不可以喝牛奶 老花镜什么材质的镜片比较好(老花镜哪种材质的好)

老花镜什么材质的镜片比较好(老花镜哪种材质的好) 农村俗话“四大红、四大白”,你知道是什么吗?

农村俗话“四大红、四大白”,你知道是什么吗? 盐菜叫什么 盐菜什么样

盐菜叫什么 盐菜什么样 奥特之王和奥特之父(奥特之王和奥特之父合体)

奥特之王和奥特之父(奥特之王和奥特之父合体) 小孩有得糖尿病的图片 孩子得糖尿病的早期症状

小孩有得糖尿病的图片 孩子得糖尿病的早期症状 南海舰队在哪(南海舰队在哪里)

南海舰队在哪(南海舰队在哪里) 电脑系统损坏怎么备份(电脑坏了怎么备份东西)

电脑系统损坏怎么备份(电脑坏了怎么备份东西) 浦发信用卡16万协商3年还款(浦发 协商还款)

浦发信用卡16万协商3年还款(浦发 协商还款)