陈振濂送春联无人闻,书法却拍出35万高价:书法界怪象引发热议

陈振濂送春联无人闻,书法却拍出35万高价:书法界怪象引发热议

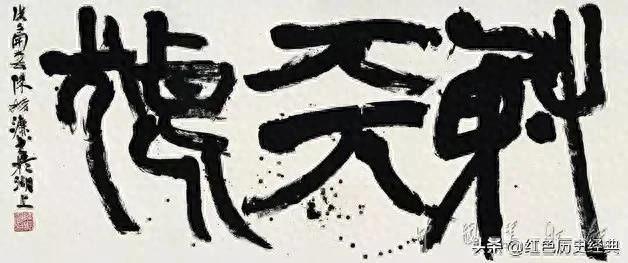

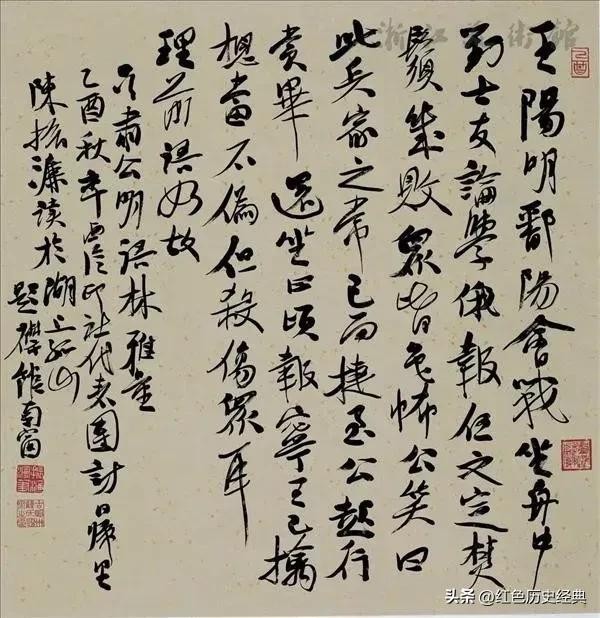

陈振濂书法作品

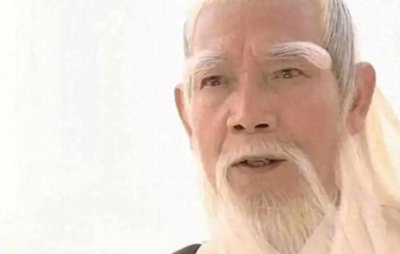

在当下的社会语境中,一则关于陈振濂的消息引发了广泛的关注与深思。陈振濂曾任中书协副主席,在一次旨在与民众亲近、文化惠民的活动中,他带着满腔的热情要为百姓送上饱含文化韵味的春联。

这本应是一场充满温馨与文化气息的互动,然而却出现了极为尴尬的场景——无人领取他送出的春联。这一画面,光是想象便足以让人内心泛起复杂的情绪涟漪,五味杂陈之感油然而生。

可戏剧化的是,在拍卖市场这个特殊的经济领域里,这位在民间春联赠送中遭遇冷遇的大师,其书法作品却呈现出一片繁荣景象,价格如火箭般飙升,屡创新高。这一明显的反差,宛如一道深深的刻痕,凸显出当今社会中某些奇特的现象,让人不禁感叹这世事变幻之莫测,就像一团迷雾,让人难以理解其内在逻辑。

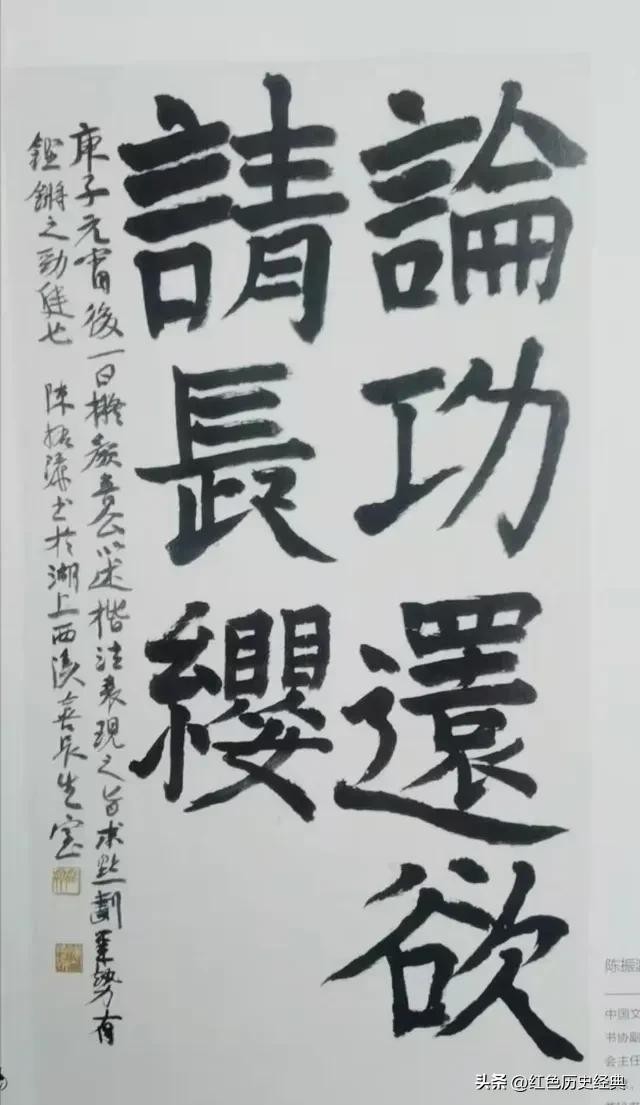

陈振濂一幅书法作品拍出35万元

“官职越来越大,书法却越来越差。”这样一句话,虽带着讽刺的尖锐,但却如同一把手术刀,精准地剖析了部分中国文职官员的状况。当某些人被赋予领导职务之后,仿佛一夜之间被赋予了一种奇特的力量,头脑开始昏沉,自我意识过度膨胀。在周围阿谀奉承之风的鼓吹下,他们就如同被吹起的气球,尾巴高高翘起,难以自知。

这种现象在书法界尤为突出,一些书法家一旦混得书协领导的头衔,就迅速变形,立刻自封为“权威”“大师”。

这些所谓的“大师”们在取得头衔之后,往往抛弃书法艺术传承千年的传统根基。传统书法艺术就像一条源远流长的河流,承载着历代的智慧与审美,而他们却对这河流弃之不顾。他们开始毫无节制地“放飞自我”,随意挥毫泼墨便称之为“大作”。作品的价值评判标准似乎被他们主观篡改,书法的美感、功法、文化内涵等传统考量因素被抛诸脑后,只要他们自己觉得满意,那便是好的,至于观赏者的感受和理解,则完全被置于次要的位置。

陈振濂书法作品

再看这些“大师”的书法水平,有的多年毫无进展,犹如一潭死水,甚至出现倒退的情况,令人瞠目结舌。更有甚者,打着“创新”的旗号,肆意妄为,其作品的怪诞程度与行为艺术不相上下。书法本是一种视觉与精神双重享受的艺术形式,讲究笔画的韵律、结构的和谐、气韵的连贯等要素,可在他们笔下,却变成了让人看后一头雾水的怪异符号组合,让人不禁产生疑问:这究竟是书法艺术还是毫无逻辑的乱码?

以陈振濂为例,他的书法有着独特的风格。他取法汉简,同时巧妙地融合了行书元素,在书法的探索之路上开辟了一条与众不同的道路。然而,在现实中,他的这种风格似乎并未得到圈内外人士的广泛认可。关于他的书法水准,争议如潮水般汹涌。一部分人认为他独树一帜,在书法创新的道路上有着非凡的勇气和独特的建树;而另一部分人则指责他故弄玄虚,其作品偏离了大众对于书法艺术的审美认知。

陈振濂一幅书法作品拍出16万元

那些拒绝陈振濂作品的人私下里的议论反映了一种大众的观点。在他们看来,陈振濂的字怪异,不符合传统的审美标准,“丑书”之感浓烈。他们担心这样的字挂在家中影响整体美观,甚至会让来客误解自家审美品味。这种观点虽然直白,但确实反映了大众审美与小众艺术之间的裂痕。

当然,网络上也有不同的声音。一些网友认为陈振濂是学者型书法家,他的作品蕴含着深厚的文化底蕴和书法功底,有着经得起时间考验的品质。其书法作品在拍卖市场上的价格上涨迅速,被视为市场对他价值的高度认可。还有网友后悔当初没有接受他送的春联,从侧面体现出对他作品价值的一种看好。然而,也有人对拍卖高价持怀疑态度,认为这可能更多是名人效应的结果。在他们看来,仅仅因为陈振濂的名气,作品价格就被抬高,其字的实际艺术价值远远配不上高价。

陈振濂书法作品

书法界如此怪象丛生,这背后反映出多方面的问题。从大众审美教育的缺失到艺术市场价值评判体系的不完善,从书画界不良风气的侵蚀到传统文化传承中的误区。对于陈振濂书法价值的评判,无论是认为物有所值还是认为是名人光环下的泡沫,都反映出当下社会在对待书法艺术时复杂的态度。而书法界的这些怪事不断增加,也提醒着我们需要在书法艺术的传承、教育、市场规范等多方面进行深刻反思与改革,让书法这门古老的艺术在现代社会重新焕发生机与生机。

-

- 安徽怀宁中学

-

2025-11-06 17:33:29

-

- 最新旗舰手机排行榜前五名

-

2025-11-06 17:31:14

-

- 张三丰轻与百损道人巅峰对决,谁更厉害?只能说张三丰都看不上!

-

2025-11-06 17:28:59

-

- 孙俪嫁给邓超那天,佟大为喝醉了。

-

2025-11-06 17:26:44

-

- 全球手表新排名:积家第9,爱彼第6,美度第4,欧米茄第2!

-

2025-11-06 17:24:29

-

- 岛国业界最完美的极品御姐!身材颜值都在线,爱了!

-

2025-11-06 17:22:14

-

- 打工人天花板,这是广州海底捞的真实收入,月工资8500+令人羡慕

-

2025-11-06 17:20:00

-

- 苍月女奥特曼知识大百科!还有人把她和圆谷的奥特曼混在一起

-

2025-11-06 17:17:45

-

- 幽默搞笑段子爆笑来袭:如果我突然去世了你会怎么办?

-

2025-11-06 17:15:30

-

- 汶川地震中丢下学生逃命的“范跑跑”老师,16年过去,现状如何?

-

2025-11-06 17:13:15

-

- 南宁师范大学和广西师范大学实力哪个更强?对比一下你就知道了

-

2025-11-06 17:11:00

-

- “三观正的标准是什么?看看身边那些榜样的生活启示!”

-

2025-11-06 17:08:45

-

- 中秋节的月饼和八月十五杀鞑子的传说

-

2025-11-06 17:06:30

-

- 杨广:从“太子”到“暴君”,这位皇帝的传奇人生

-

2025-11-06 17:04:15

-

- 盘点“21部”最好看的清朝古装剧,部部经典,你都看过了吗?

-

2025-11-06 17:02:00

-

- 安信卓越借贷风波:26800多出借人深陷泥潭

-

2025-11-06 16:59:45

-

- 「纯爱里番推荐」2018年新发里番盘点推荐

-

2025-11-06 16:57:30

-

- 全球十大自行车品牌排名,你都骑过哪个?

-

2025-11-06 16:55:15

-

- 批发可乐也能贷款?中国银行山西省分行创新推出“可乐贷”解决可

-

2025-11-06 16:53:00

-

- 海贼王:五老星全员属于“撒旦教”!动物系幻兽种、拥有永恒生命

-

2025-11-06 16:50:45

《王者荣耀》英雄原画汇总:曾经的女英雄才叫媚

《王者荣耀》英雄原画汇总:曾经的女英雄才叫媚 陈冠希当年到底有多受欢迎,看完和这些女星的合照就知道了

陈冠希当年到底有多受欢迎,看完和这些女星的合照就知道了 三伏灸后多久能洗澡?三伏灸后多久可以洗澡?

三伏灸后多久能洗澡?三伏灸后多久可以洗澡? 萝莉更好追?日媒揭秘日本“萝莉控”众多原因

萝莉更好追?日媒揭秘日本“萝莉控”众多原因 易建联疑似嫖娼被曝,交易对象还是个TS,进来给你科普TS啥意思

易建联疑似嫖娼被曝,交易对象还是个TS,进来给你科普TS啥意思 请问吃螃蟹能喝牛奶吗 吃螃蟹是不是不可以喝牛奶

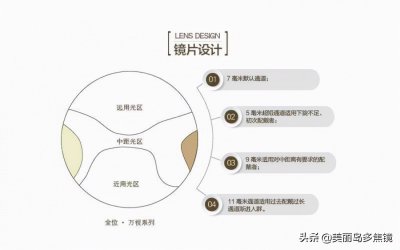

请问吃螃蟹能喝牛奶吗 吃螃蟹是不是不可以喝牛奶 老花镜什么材质的镜片比较好(老花镜哪种材质的好)

老花镜什么材质的镜片比较好(老花镜哪种材质的好) 小孩有得糖尿病的图片 孩子得糖尿病的早期症状

小孩有得糖尿病的图片 孩子得糖尿病的早期症状 奥特之王和奥特之父(奥特之王和奥特之父合体)

奥特之王和奥特之父(奥特之王和奥特之父合体)