从方孝孺被诛十族,看古代权力斗争的残酷

从方孝孺被诛十族,看古代权力斗争的残酷

方孝孺被诛十族是历史上一起极具争议和震撼性的事件。关于这一事件,有诸多疑问待解,比如方孝孺是否真的被诛十族,若被诛十族,一共死了多少人等。以下将对这些问题进行深入探讨。

事件背景与起因

方孝孺是明朝初期的著名学者和政治家,他深受儒家思想熏陶,以学识渊博和品德高尚著称。朱元璋去世后,皇太孙朱允炆即位,即建文帝。方孝孺得到建文帝的重用,积极参与朝廷事务,并支持建文帝的削藩政策。这一政策触动了燕王朱棣等藩王的利益,朱棣以“清君侧”为名,发动了靖难之役,率军南下攻打南京。经过三年的战争,朱棣攻破南京,建文帝下落不明,朱棣夺取了皇位。

“诛十族”的过程与说法来源

朱棣即位后,希望方孝孺这位名满天下的大儒能为他起草即位诏书,以获得文人士大夫阶层的支持,巩固自己的统治。然而,方孝孺坚决不从,他身穿孝服,在大殿上痛哭不止,表达对建文帝的忠诚和对朱棣篡位的不满。朱棣多次劝诱,方孝孺都严词拒绝,甚至在诏书上写下“燕王篡位”四字。朱棣大怒,威胁要诛其九族,方孝孺却毫不畏惧地回应“诛十族又何妨”。于是,朱棣下令将方孝孺投入大牢,并开始搜捕其亲属、朋友、门生等,将这些人算作十族,押解至南京。在南京的聚宝门外,方孝孺十族八百七十余人被一一诛杀,方孝孺本人也遭受凌迟之刑。

“诛十族”这一说法最早出现在明朝的一些野史记载中,如祝允明所编的《野记》。此后,明代学者陈建的《皇明通纪》、姜清的《姜氏秘史》以及卢演的《方正学先生年谱》等都有相关记载。到了清代,谷应泰的《明史纪事本末》又在明代记载的基础上进行了补充。这些文献的记载使得“方孝孺被诛十族”的说法逐渐流传开来,并被很多人所接受。

事件的真实性争议

这一事件的真实性一直存在争议。一方面,明朝的正史《明太宗实录》以及满清修订的《明史》,都没有明确记载方孝孺被灭十族。《明史·方孝孺列传》仅记载他被凌迟磔杀,未提及灭十族及株连具体人数。另一方面,大量的野史和私人著述都言之凿凿地记载了方孝孺被诛十族的详细过程。从逻辑和常理上分析,朱棣作为一位成熟的政治家,虽然在靖难之役后需要采取一些手段来震慑反对势力,但灭十族这种涉及大量无辜之人、可能引发社会动荡的极端手段,似乎不太符合他稳固统治的目的。而且,在当时的法律制度中,也并没有“灭十族”的明确规定。然而,考虑到朱棣在靖难之役后所面临的复杂政治形势和巨大舆论压力,以及方孝孺在当时士人中的崇高地位和影响力,他的强硬态度确实可能触怒朱棣,促使朱棣做出超乎常规的极端行为。

事件的影响

方孝孺被诛十族案对当时和后世都产生了深远的影响。在当时,这一事件引发了江南地区士人的同情,他们秉持中国传统的忠义标准,为方孝孺善后,并表现出对永乐政权的不合作态度。许多士人或舍身就义,或为方孝孺收遗骸,或庇护其遗孤,或私藏其遗著。这在一定程度上反映了当时士人群体对忠义道德的坚守和对朱棣政权的不满。对后世而言,方孝孺被视为坚守儒家道德和政治理念的典范,他宁死不屈的精神被后世誉为“儒者之勇”,成为忠诚和坚持原则的象征。他的故事在儒家学者中传颂,激励着一代又一代的人为了正义和信仰而奋斗。同时,这一事件也让人们深刻感受到了皇权至上时代权力斗争的残酷性,以及个人在绝对权力面前的渺小与无助。

综上所述,方孝孺被诛十族这一事件虽然在正史中缺乏明确记载,存在一定争议,但从众多野史和私人著述的记载以及事件所产生的影响来看,其真实性具有较高的可信度。关于死亡人数,虽有不同说法,但873人的记载较为广泛。无论如何,方孝孺被诛十族都是中国历史上的一个重大事件,它不仅反映了当时的政治斗争和社会风貌,也对后世的思想文化和价值观念产生了深远的影响。

-

- 除了袁绍袁术家族,三国时期还有哪个家族被称为“四世三公”?

-

2025-09-25 17:33:27

-

- 「洁癖困扰+家庭背景揭秘,朱丹力邀周一围畅谈真性情」

-

2025-09-25 17:31:12

-

- “街拍”跑偏 瞄准女生裙底的黑色产业链如何监管?

-

2025-09-25 17:28:57

-

- 山东省境内排名前四名城市

-

2025-09-25 17:26:42

-

- 汽车镀晶真有其用?对普通车主来说,镀晶是个越掉越深的坑

-

2025-09-25 17:24:27

-

- 盘点6部那些年火爆的音乐类综艺,哪一部是你的最爱?

-

2025-09-25 17:22:12

-

- 阚清子,如果你读(gǎn 清子)就读错了!那正确读音是?

-

2025-09-25 06:13:34

-

- 湖北汉十高速已饱和,襄阳至十堰段标准低,或将扩宽至6车道

-

2025-09-25 06:11:19

-

- 陈思诚《远大前程》,封神向左,烂片向右

-

2025-09-25 06:09:04

-

- 为什么说海湾战争打醒了中国?

-

2025-09-25 06:06:49

-

- 去日本旅行,这些 iOS 上实用又有特色一定不能错过的APP

-

2025-09-25 06:04:34

-

- 青鱼湾水上乐园营业时间调整了 进来看看

-

2025-09-25 06:02:19

-

- 厉害了湖北巴东!成功霸屏全国各大媒体圈、网站圈、朋友圈

-

2025-09-25 06:00:04

-

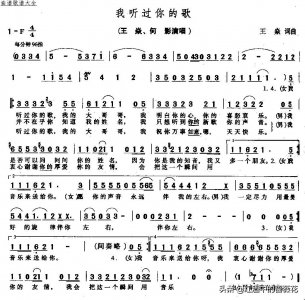

- 27年前,他们共唱《我听过你的歌》;27年后,他们已难觅踪迹

-

2025-09-25 05:57:49

-

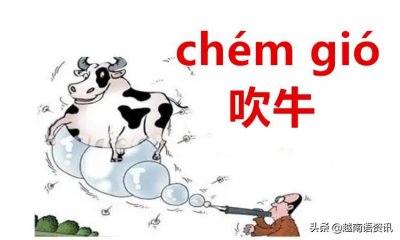

- 越南人常用日常口语——中越文对照,越南新闻互译

-

2025-09-25 05:55:35

-

- 应前线急需而研发的79式狙击枪,我军狙击手向小平,31枪毙敌30人

-

2025-09-25 05:53:20

-

- 清远也有冰雪大世界?AI了AI了!

-

2025-09-25 05:51:05

-

- 滑稽搞笑的15个污段子,好笑解闷,不开心了就看一看

-

2025-09-25 05:48:50

-

- 30个最简单的看图猜成语!快和孩子一起猜一猜,看能猜中多少个?

-

2025-09-25 05:46:35

-

- 张江高科:上海硅谷里的"六小龙"军团如何搅动全球科技版图?

-

2025-09-25 05:44:19

三伏灸后多久能洗澡?三伏灸后多久可以洗澡?

三伏灸后多久能洗澡?三伏灸后多久可以洗澡? 张学友老婆罗美薇近照曝光,与张学友相爱32年仍如胶似漆

张学友老婆罗美薇近照曝光,与张学友相爱32年仍如胶似漆 请问吃螃蟹能喝牛奶吗 吃螃蟹是不是不可以喝牛奶

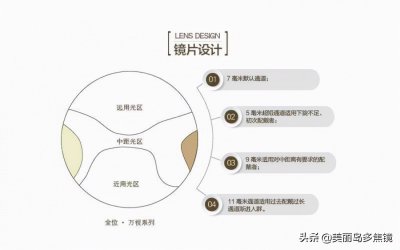

请问吃螃蟹能喝牛奶吗 吃螃蟹是不是不可以喝牛奶 老花镜什么材质的镜片比较好(老花镜哪种材质的好)

老花镜什么材质的镜片比较好(老花镜哪种材质的好) 盐菜叫什么 盐菜什么样

盐菜叫什么 盐菜什么样 农村俗话“四大红、四大白”,你知道是什么吗?

农村俗话“四大红、四大白”,你知道是什么吗? 奥特之王和奥特之父(奥特之王和奥特之父合体)

奥特之王和奥特之父(奥特之王和奥特之父合体) 小孩有得糖尿病的图片 孩子得糖尿病的早期症状

小孩有得糖尿病的图片 孩子得糖尿病的早期症状 南海舰队在哪(南海舰队在哪里)

南海舰队在哪(南海舰队在哪里) 电脑系统损坏怎么备份(电脑坏了怎么备份东西)

电脑系统损坏怎么备份(电脑坏了怎么备份东西)