城濮之战:一场不对等的战争

城濮之战:一场不对等的战争

公元前632年,春秋时期的中原大地上演了一场看似势均力敌,实则暗藏玄机的战役——城濮之战。晋国与楚国两大势力为争夺中原霸权,在今日河南省濮阳市城濮一带展开了激烈的较量。表面上,这是一场晋国以少胜多的辉煌战役,但细究其中,却揭示了一个截然不同的真相。晋文公重耳亲自率军,而楚国却只派出了令尹子玉带领杂牌军应战。这场战争的结局,不仅改变了春秋时期的政治格局,更揭示了战争背后复杂的权力博弈。究竟是什么原因导致了这场不对等的战争?为何看似强大的楚军最终败北?让我们一同揭开这段尘封已久的历史迷雾。

春秋霸权:群雄逐鹿中原

春秋时期,周王室衰落,诸侯割据。各诸侯国为争夺霸主地位,明争暗斗,战火不断。

在这个群雄逐鹿的时代,晋国和楚国逐渐崛起,成为中原地区最强大的两个诸侯国。晋国位于今山西省南部,楚国则占据长江中下游地区。两国实力相当,都虎视眈眈地盯着中原这块肥肉。

晋国的崛起,离不开一个传奇人物——重耳。重耳是晋国公子,也就是晋惠公的儿子。他的人生经历堪称传奇。

重耳年轻时因为宫廷斗争,被迫流亡。他走南闯北,先后辗转齐、楚、秦等国。这十九年的流亡岁月,让重耳结识了不少诸侯国的贵族,也积累了丰富的人生经验。

在流亡期间,重耳曾得到楚成王的善待。这段经历对后来的城濮之战产生了重要影响。重耳流亡十九年后,终于在秦国的帮助下回到晋国,成为晋文公。

重耳回国后,开始着手恢复和发展晋国。他任用贤能,整顿军备,很快就使晋国成为中原地区的强国。重耳的雄心不止于此,他还想让晋国成为诸侯之首。

与此同时,楚国也在不断扩张势力。楚成王积极向北发展,试图控制中原地区。楚国的崛起引起了晋国的警惕。

两国的矛盾日益激化。楚国频繁出兵攻打中原诸侯国,而晋国则四处拉拢盟友,试图遏制楚国的扩张。双方你来我往,剑拔弩张。

就在这种情况下,一个导火索引爆了两国之间的矛盾。宋国原本臣服于楚国,但后来转而依附晋国。楚成王大怒,决定出兵讨伐宋国。

楚成王率军北上,联合申、息、陈、蔡等诸侯国,声势浩大。晋文公重耳得知消息后,立即决定出兵相救。他派出使者,联络齐国和秦国,请求支援。

重耳深知,这将是一场关乎晋国命运的大战。他亲自率领主力,准备与楚军决一死战。重耳将军队分为上中下三军,自己坐镇中军,统筹全局。

就这样,中原大地上的两个庞然大物,在城濮一带展开了正面对决。然而,这场看似势均力敌的战争,实际上却充满了不对等性。

表里不一:战场上的暗流涌动

城濮之战,表面上是一场势均力敌的大战。实际上,双方投入的兵力和战争准备却大相径庭。

晋国这边,可谓是倾尽全力。晋文公重耳亲自统帅大军,率领七百辆战车直奔战场。他把军队分成三部分:上军居右,由狐偃、狐毛指挥;中军居中,重耳亲自坐镇,与先轸一同指挥;下军居左,由栾枝、胥臣负责。

不仅如此,晋国还得到了秦、宋、齐三国的支援。这支联军可谓是精锐尽出,士气高昂。重耳知道这是一场关乎国运的大战,所以亲自上阵,显示出必胜的决心。

再看楚国这边,情况就大不相同了。楚成王虽然一开始声势浩大,带领申、息、陈、蔡等诸侯国军队北上。但是到了关键时刻,他却把楚国的主力撤退到了申地(今河南南阳)。

楚成王为什么要这么做?原来他已经看出了形势的不利。晋国不仅自身实力强大,还得到了齐、秦等大国的支持。楚国一下子要面对这么多强敌,胜算实在不大。

于是,楚成王做出了一个令人意外的决定:他不仅自己撤军,还要求令尹子玉将楚军主力撤出宋国,避免与晋军正面冲突。这个决定,可以说是把胜利的天平彻底倾向了晋国一方。

然而,令尹子玉却不同意撤兵。他坚决要求楚成王允许他与晋军决战,还请求增调兵力。子玉为什么这么执著?原来是因为有人散布他指挥无能的流言,他想借这场战争来证明自己的能力。

楚成王被子玉的坚持弄得很为难。他不敢直接回绝子玉,只好从右军、太子宫的卫队和若敖特种兵中挑选了一些精锐,派去协助子玉作战。

就这样,楚军的指挥权落到了子玉手中。他率领的军队由左、中、右三军组成:左军是申、息的军队,由子西指挥;右军是陈、蔡的军队,由子上指挥;中军则是楚国的主力,由子玉亲自坐镇。

表面上看,楚军的规模似乎不小。但实际上,这支军队的战斗力却大打折扣。首先,楚国的主力已经被楚成王撤走了。其次,陈、蔡等国的军队是被强拉来帮忙的,他们更多是为了保全自己,战斗意志并不高。

这样一来,城濮之战就变成了一场极不对等的较量。晋国这边是国君亲自领军,全国精锐尽出,还有盟国相助。楚国那边却是一支临时拼凑的杂牌军,主帅还只是一个想要证明自己的大臣。

更糟糕的是,楚军上下还存在严重分歧。楚成王不想打这场仗,子玉却一心求战。这种不和谐的状态,对军队的士气和战斗力都会产生极大的负面影响。

就在双方剑拔弩张之际,晋文公重耳突然下令"退避三舍"。这个决定让很多人大感意外。退避三舍是什么意思?就是主动后退三天的行程,把战场让给对方。

重耳为什么要这么做?表面上看,他是在感谢楚成王当年对他的善待。但实际上,这是一招高明的心理战。重耳这么做,既显示了自己的仁义,又让楚军放松警惕。更重要的是,这个举动进一步刺激了子玉求战的欲望。

果然,子玉看到晋军后退,更加坚信自己能够取胜。他率军追击,一步步陷入了晋军设下的圈套。就这样,一场看似势均力敌,实则处处不对等的大战,在城濮之地拉开了序幕。

连环妙计:晋国制胜的关键

城濮之战的胜负,不仅取决于双方的军事实力,更关乎各自的战略布局。晋文公重耳在这场战役中展现出了高超的外交手腕和军事谋略。

重耳的第一步棋,就是利用宋国疏远晋国。这看似是个坏消息,实则是重耳精心设计的陷阱。他故意让宋国表现出亲楚疏晋的姿态,引诱楚国出兵攻打宋国。

这一招果然奏效。楚成王看到宋国倒向自己这边,立刻起了贪念。他率军北上,准备一举拿下宋国,扩大楚国在中原的影响力。

重耳的计谋岂止于此?他接下来的一招更是高明。重耳派出使者,分别前往齐国和秦国,寻求军事支援。

重耳深知,单凭晋国一己之力,想要击败楚国并非易事。但如果能得到齐、秦两国的支持,局势就会大不相同。于是,他使出浑身解数,说服齐、秦两国加入这场战争。

重耳对齐国使者说:"楚国野心勃勃,今天攻打宋国,明天就会威胁到齐国。我们何不联手对付楚国,共同维护中原的安定?"

对秦国,重耳则采取了另一种说辞:"当年秦国帮助我重返晋国,我一直心存感激。如今楚国咄咄逼人,威胁到晋国的安全。希望秦国能再次伸出援手,共同对抗楚国的侵略。"

重耳的游说取得了成功。齐国和秦国都答应派兵支援晋国。这样一来,晋国不仅在兵力上占据优势,更在战略上完成了对楚国的包围。

然而,楚国内部却出现了严重分歧。楚成王意识到晋国的强大,加上得知齐、秦两国也要参战,心里已经打起了退堂鼓。

楚成王对令尹子玉说:"晋国实力不容小觑,现在又有齐、秦相助。我们还是撤军为妙,避免不必要的损失。"

但子玉却不这么想。他认为楚军已经深入中原,若就此撤退,不仅会失去战机,更会让楚国颜面扫地。子玉坚持要与晋军决一死战。

楚成王拗不过子玉,只好勉强同意。但他心里已经没了必胜的把握,于是悄悄地将楚国主力撤到了后方的申地,只留下一支杂牌军跟随子玉作战。

这种内部不和,对楚军的士气产生了极大的负面影响。士兵们看到国王都不愿意打这场仗,自然也提不起精神。

相比之下,晋军上下一心,士气高涨。重耳亲自统领大军,将士们都摩拳擦掌,准备大显身手。

就在双方剑拔弩张之际,重耳突然下令"退避三舍"。这个决定让很多人大感意外。退避三舍是什么意思?就是主动后退三天的行程,把战场让给对方。

表面上看,重耳是在感谢楚成王当年对他的善待。但实际上,这是一招高明的心理战。重耳这么做,既显示了自己的仁义,又让楚军放松警惕。更重要的是,这个举动进一步刺激了子玉求战的欲望。

果然,子玉看到晋军后退,更加坚信自己能够取胜。他率军追击,一步步陷入了晋军设下的圈套。

重耳的这一系列连环计,可谓是环环相扣。他先是利用宋国引诱楚军北上,又联合齐秦形成包围之势,最后用退避三舍之计激怒子玉。

这些谋略不仅扩大了晋楚双方的实力差距,更从心理上瓦解了楚军的斗志。在战争还未正式打响之时,胜负的天平就已经开始向晋国倾斜。

重耳的这些谋略,充分体现了他的政治智慧和军事才能。他不仅善于运筹帷幄,更懂得如何利用心理战术。这些都为晋国在城濮之战中取得胜利奠定了坚实的基础。

胜负已定:楚军溃败晋国崛起

城濮之战的战场上,晋楚两军终于摆开阵势,一场惊天动地的大战即将拉开帷幕。晋文公重耳的退避三舍之计起到了预期的效果,楚军追击而来,正好落入晋军的包围圈。

战斗一开始,楚军就处于劣势。晋军的中军由重耳亲自指挥,上军由狐偃、狐毛统领,下军则由栾枝、胥臣率领。这支军队配合默契,战术灵活,很快就压制住了楚军的攻势。

楚军这边,虽然令尹子玉奋勇当先,但军队的士气却明显不足。左翼的申、息军队和右翼的陈、蔡军队都是被迫参战,根本没有什么战斗意志。中军虽然是楚国的精锐,但因为楚成王的撤退,也失去了必胜的信念。

战斗进行到白天,双方你来我往,战况胶着。但到了晚上,情况就发生了巨大的变化。晋军突然发动了夜袭,打得楚军措手不及。

这次夜袭是重耳精心策划的。他早就派人观察了楚军的营地布置,发现楚军晚上警惕性不高。于是,他决定利用这个机会,发动突袭。

晋军的夜袭非常成功。他们悄无声息地靠近楚军营地,然后突然发动攻击。楚军被打了个措手不及,阵脚大乱。

子玉试图组织反击,但为时已晚。楚军的左右两翼很快就溃不成军,中军也岌岌可危。子玉看到形势不妙,只好下令撤退。

但是,晋军早就料到楚军会逃跑。他们早已在撤退的路上设下了埋伏。楚军刚刚开始撤退,就遭到了晋军的猛烈攻击。

这下,楚军彻底乱了套。士兵们四散奔逃,将领们也顾不上指挥了。子玉在混乱中被乱箭射中,身受重伤。

晋军乘胜追击,一路追杀楚军。整个战场上,到处都是楚军的尸体和丢弃的武器。这场战斗,以楚军的惨败而告终。

战后,晋文公重耳并没有穷追猛打。他下令停止追击,让楚军残部得以逃脱。这个决定显示了重耳的远见卓识。他知道,过分打击楚国只会引起其他诸侯国的警惕。

城濮之战的胜利,让晋国一跃成为春秋时期的霸主。重耳召集各诸侯国,在践土举行了盟会。在这次会议上,晋国确立了自己的霸主地位。

与此同时,楚国元气大伤。楚成王得知战败的消息后,悲痛欲绝。他后悔没有听从子玉的建议,亲自率领主力参战。但现在说什么都晚了。

子玉因为这场失败,被楚成王贬为庶人。他从一个呼风唤雨的权臣,一下子变成了平民百姓。这个结局,不得不说是一种讽刺。

城濮之战的影响是深远的。它不仅改变了晋楚两国的命运,更重塑了整个春秋时期的政治格局。晋国借此崛起,成为中原地区的霸主。楚国则元气大伤,从此在很长一段时间内无法与晋国抗衡。

这场战役也给后人留下了许多宝贵的战争经验和政治智慧。比如,重耳的"退避三舍"之计,就成为了后世兵法中的经典战术。它告诉我们,有时候看似退让的行为,实际上可能是为了更大的胜利。

另外,这场战役还体现了内部团结的重要性。晋国上下一心,而楚国内部却意见不合。这种差异最终导致了战争的结果。

城濮之战后,中原各国的力量对比发生了巨大变化。晋国成为了新的霸主,主导着中原地区的政治局势。而楚国则不得不暂时退居二线,开始了漫长的休养生息。

这场战役也为后世的军事家和政治家提供了丰富的素材。他们从中学习到了如何运用外交手段,如何制定战略,如何在战场上灵活应变。

总的来说,城濮之战不仅是一场军事胜利,更是一场政治胜利。它展示了晋文公重耳的政治智慧和军事才能,也为晋国的崛起奠定了坚实的基础。这场战役,无疑是春秋时期最具影响力的事件之一。

-

- 张歆艺:被王志飞宠了8年,和杨树鹏离婚后嫁给袁弘,她凭什么?

-

2025-10-11 21:38:27

-

- 凤凰传奇上春晚引热议!主唱玲花是幸福的漂亮妈妈

-

2025-10-11 21:36:12

-

- 盘点近代6场世纪大战役,一场打“怕”美国,一场打“醒”中国

-

2025-10-11 21:33:57

-

- “最美阿朱”、笑到最后的“银狐”,却是“想不开”退圈的刘锦玲

-

2025-10-11 21:31:42

-

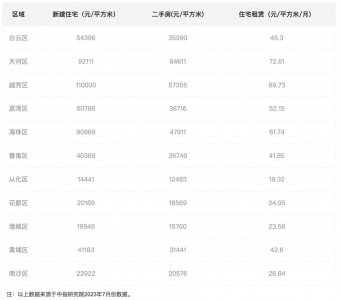

- 全国各大城市2023年房价一览

-

2025-10-11 21:29:26

-

- 陕西延长石油(集团)有限责任公司

-

2025-10-11 21:27:11

-

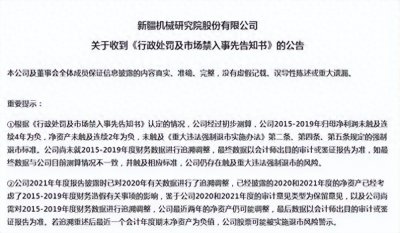

- 几种常见的企业财务数据造假

-

2025-10-11 21:24:56

-

- 蒙古国和内蒙古的实力比拼:分道扬镳的内外蒙古,实力对比明显

-

2025-10-11 21:22:41

-

- 「左央事件」的全过程梳理,内容有争议,酌情观看

-

2025-10-11 21:20:26

-

- 河南、陕西等八省份公布高考改革方案

-

2025-10-11 21:18:11

-

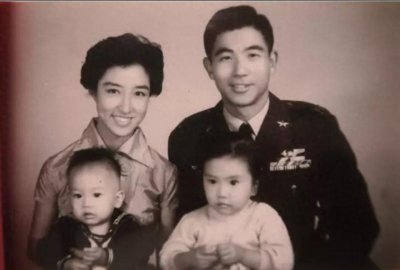

- 台湾U2飞行员张立义,被俘后在大陆与母亲团聚,台湾却拒绝其回家

-

2025-10-11 21:15:56

-

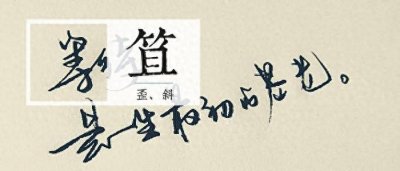

- 歪斜怎么说?「笡」tshia5,常用字vol.010

-

2025-10-10 22:58:16

-

- 贴身内衣藏黄金?上海惊天大案!

-

2025-10-10 22:56:02

-

- 四十二岁广末凉子穿衣风格突变,香肩外露黑色透明长裙尽显性感

-

2025-10-10 22:53:47

-

- 十大反间谍案例之黄宇案:出卖国家机密千余项!最后的结局太活该

-

2025-10-10 22:51:32

-

- 生意越来越难做的原因及对策10:营销同质化造成靠拼杀卖货

-

2025-10-10 22:49:17

-

- 神木红碱淖景区

-

2025-10-10 22:47:02

-

- 马云预言:明年必火的生意,选对了,你将吃穿不愁,前程似锦

-

2025-10-10 22:44:47

-

- 萝莉更好追?日媒揭秘日本“萝莉控”众多原因

-

2025-10-10 22:42:32

-

- 简阳县第一个机场——民国平泉飞机场

-

2025-10-10 22:40:17

三伏灸后多久能洗澡?三伏灸后多久可以洗澡?

三伏灸后多久能洗澡?三伏灸后多久可以洗澡? 张学友老婆罗美薇近照曝光,与张学友相爱32年仍如胶似漆

张学友老婆罗美薇近照曝光,与张学友相爱32年仍如胶似漆 请问吃螃蟹能喝牛奶吗 吃螃蟹是不是不可以喝牛奶

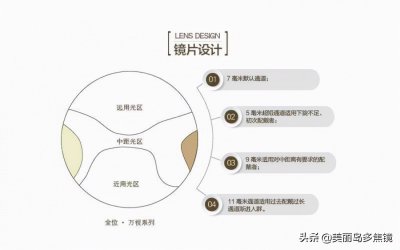

请问吃螃蟹能喝牛奶吗 吃螃蟹是不是不可以喝牛奶 老花镜什么材质的镜片比较好(老花镜哪种材质的好)

老花镜什么材质的镜片比较好(老花镜哪种材质的好) 奥特之王和奥特之父(奥特之王和奥特之父合体)

奥特之王和奥特之父(奥特之王和奥特之父合体) 农村俗话“四大红、四大白”,你知道是什么吗?

农村俗话“四大红、四大白”,你知道是什么吗? 小孩有得糖尿病的图片 孩子得糖尿病的早期症状

小孩有得糖尿病的图片 孩子得糖尿病的早期症状 盐菜叫什么 盐菜什么样

盐菜叫什么 盐菜什么样 电脑系统损坏怎么备份(电脑坏了怎么备份东西)

电脑系统损坏怎么备份(电脑坏了怎么备份东西) 苹果手机不小心把app隐藏了(苹果手机不小心把app移出主屏幕)

苹果手机不小心把app隐藏了(苹果手机不小心把app移出主屏幕)