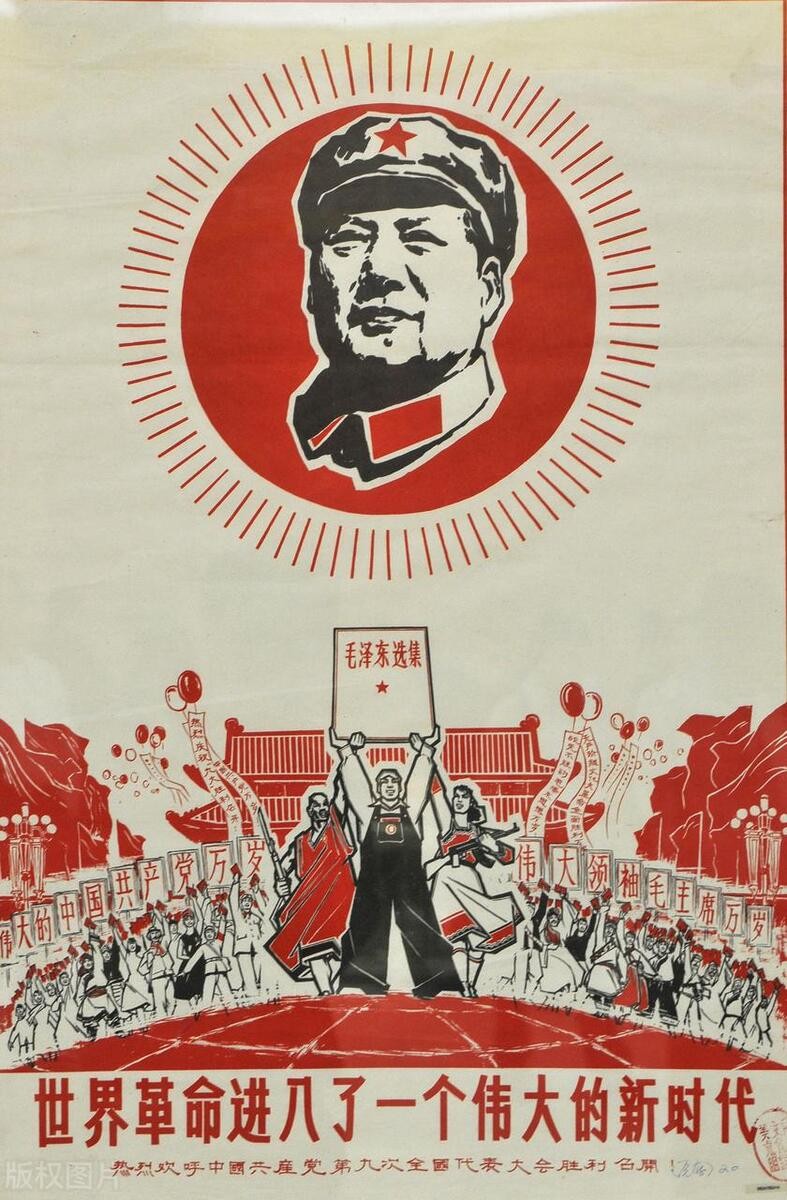

《湖南农民运动考察报告》精简总结

《湖南农民运动考察报告》精简总结

背景与写作目的

历史背景:1927年第一次国共合作破裂前夕,国民党右派对农民运动进行污蔑,党内存在右倾机会主义倾向(如陈独秀),轻视农民力量。核心问题:明确农民在革命中的核心地位,驳斥“农民运动是破坏”“痞子运动”等错误论调。写作目的:通过实地调查(湖南五县32天考察),论证农民革命的正当性与必要性,为土地革命奠定理论基础。

核心观点

农民问题的严重性

“农民问题是中国革命的中心问题。”

农民占中国人口大多数,其解放直接关系革命成败。农民运动是“暴风骤雨般的农村大革命”,动摇封建地主统治根基,推动民主革命目标实现。历史意义:孙中山四十年未能完成的革命任务,农民在数月内完成,是“四千年未曾成就的奇勋”。

阶级分析与革命态度

1.地主阶级

政治立场:勾结帝国主义与军阀,是反革命核心。行为表现:凭借特权剥削农民,镇压革命(如湘潭晏容秋、宁乡杨致泽等被处决)。

2.农民阶级分层

阶层

特征与革命态度

富农

消极观望,受地主影响,后期被迫加入农会,但不积极。

中农

游移不定,需通过宣传动员逐步加入革命阵营。

贫农

革命先锋,占农民70%,无产无业,最积极推翻地主权力,主导农会领导权。

农民运动实践成果

1.组织建设

规模:农会会员从30万激增至200万,覆盖约1000万农民,形成“一切权力归农会”的局面。方式:秘密时期(1-6月)→公开活动(7-9月)→革命时期(10月后),逐步扩大影响力。

2.打击地主手段

政治斗争:清算地主账目,罚款、捐款、戴高帽子游乡、逮捕关押、驱逐甚至枪毙土豪劣绅。推翻都团政权(旧式乡政机关),建立农民自治。经济斗争:禁止谷米出境、高抬谷价、囤积居奇。反对加租加押,推动减租减息,限制地主退佃。武装斗争:解散地主武装(团防局),建立农民武装(挨户团常备队)。

3.社会变革

破除封建制度:推翻族权(祠堂族长)、神权(城隍土地菩萨)、夫权(男权压迫)。妇女组织乡村女界联合会,打破“女子不得进祠堂”的旧规。思想启蒙:破除迷信,取缔庙产用于革命经费(如醴陵烧毁菩萨)。提倡文明教育,普及政治宣传。

对错误论调的驳斥

1.“糟得很” vs. “好得很”

反动派观点(地主阶级):污蔑农民运动“破坏社会秩序”。革命派观点(毛泽东):“农民运动是乡村民主势力推翻封建势力的革命行动,是国民革命的真正目标。”农民的“过分”行为(如罚款、游乡)是推翻千年封建特权的必要手段。“矫枉必须过正,不过正不能矫枉。”

2.“痞子运动”谬论

反动派污蔑:称农民领袖为“痞子”,否认其革命性。毛泽东反驳:贫农领袖(85%)已转变为“能干、努力”的革命骨干,仅少数(15%)有不良习惯。“否认贫农即是否认革命,打击贫农即打击革命。”强调需通过教育整顿纪律,而非暴力镇压。

十四件大事(节选)

1组织农会:覆盖湘中、湘南,形成农民权力核心。2政治打击地主:清算、罚款、戴高帽、枪毙土豪劣绅。3经济斗争:禁止谷米外运、减租减息。4推翻封建统治:解散都团政权,建立农民自治。5建立农民武装:改造地主武装为革命力量。6破除迷信与宗法:取缔庙产,废除族权、夫权。7妇女解放:组织女界联合会,打破性别压迫。

理论与实践贡献

1.方法论创新

阶级分析:科学划分农民阶层,提出“贫农是革命主力军”。调查研究:通过实地走访获取一手资料,践行“实事求是”思想路线。

2.战略意义

“农村包围城市”雏形:确立农民革命的中心地位,为土地革命奠定基础。群众路线:强调“放手发动群众、依靠群众”的革命路径。

3.历史影响

驳斥右倾机会主义:纠正党内轻视农民的错误倾向。推动革命高潮:为后续土地革命战争提供理论指导,加速国共合作破裂后的革命转向。

现代启示

群众力量:革命需以最大多数人(农民)为基础,反对脱离实际的“精英主义”。斗争精神:面对反动势力需采取果断行动,打破旧秩序。实事求是:通过调查研究解决实际问题,避免教条主义。

-

- 李世民和武则天到底算什么关系?

-

2025-10-28 18:18:24

-

- 西安城西客运站搬迁,十年了,这次能搬入西咸综合客运枢纽吗?

-

2025-10-28 18:16:09

-

- 广东惠州车祸震惊全城,轿车女司机当场丧命,时速212成热议焦点

-

2025-10-28 18:13:54

-

- 岳飞的精忠报国与还我河山

-

2025-10-28 18:11:39

-

- 20张社会老照片!

-

2025-10-28 18:09:24

-

- 俄球员误服禁药无钱上诉被禁赛两年,网友:网球是有钱人游戏

-

2025-10-28 18:07:10

-

- 唐朝皇帝:李治的传奇一生

-

2025-10-28 18:04:55

-

- 细看《琅琊榜》你会觉得赤焰军被灭、长林军解散都是可预见性结果

-

2025-10-28 18:02:39

-

- 带宠物登机致航班延误引热议!是不是所有宠物都不能带上飞机?

-

2025-10-28 18:00:25

-

- 俄情报机构简介

-

2025-10-28 17:58:10

-

- 弓箭11-既是中庸无锋芒的儒家朝臣,又是博爱无个性的大众情人

-

2025-10-28 17:55:55

-

- 华为“雷霆反腐”事件深度剖析:刀刃向内,刮骨疗毒的勇气与启示

-

2025-10-28 17:53:40

-

- 世界上有几人是蛇夫座 蛇夫座的人是什么性格

-

2025-10-28 17:51:25

-

- 中国富豪——被骗35亿“痴”心不改女首富龚如心③

-

2025-10-28 17:49:10

-

- 杭州区划调整设想:海宁回归,诸暨、德清划入!

-

2025-10-28 17:46:55

-

- 哈夫拉金字塔

-

2025-10-28 17:44:40

-

- 普通话命题说话范文3篇,谈谈科技发展与社会生活

-

2025-10-28 17:42:25

-

- 张静初的“车震门”事件:荧幕背后的风波,荧幕之花曾经情路波折

-

2025-10-28 17:40:10

-

- 智斗巅峰!《死亡笔记》,当初为何被禁?

-

2025-10-28 17:37:55

-

- 分享一组海贼王人物简笔画教程,路飞、索隆超好画,新手收藏看

-

2025-10-27 21:56:15

三伏灸后多久能洗澡?三伏灸后多久可以洗澡?

三伏灸后多久能洗澡?三伏灸后多久可以洗澡? 张学友老婆罗美薇近照曝光,与张学友相爱32年仍如胶似漆

张学友老婆罗美薇近照曝光,与张学友相爱32年仍如胶似漆 请问吃螃蟹能喝牛奶吗 吃螃蟹是不是不可以喝牛奶

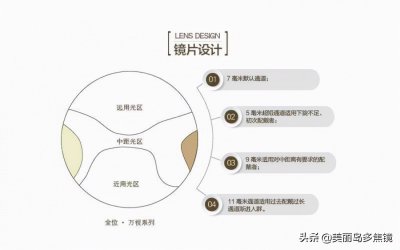

请问吃螃蟹能喝牛奶吗 吃螃蟹是不是不可以喝牛奶 老花镜什么材质的镜片比较好(老花镜哪种材质的好)

老花镜什么材质的镜片比较好(老花镜哪种材质的好) 奥特之王和奥特之父(奥特之王和奥特之父合体)

奥特之王和奥特之父(奥特之王和奥特之父合体) 小孩有得糖尿病的图片 孩子得糖尿病的早期症状

小孩有得糖尿病的图片 孩子得糖尿病的早期症状 苹果手机不小心把app隐藏了(苹果手机不小心把app移出主屏幕)

苹果手机不小心把app隐藏了(苹果手机不小心把app移出主屏幕) 盐菜叫什么 盐菜什么样

盐菜叫什么 盐菜什么样 农村俗话“四大红、四大白”,你知道是什么吗?

农村俗话“四大红、四大白”,你知道是什么吗?