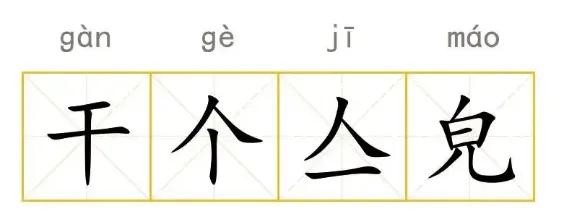

“干个亼皃”是什么意思?“亼皃”不读“rén er”,那该咋读?

“干个亼皃”是什么意思?“亼皃”不读“rén er”,那该咋读?

“干个亼皃”,这个词儿,看起来像是想要表达某种行为或者状态,但是实际上,其中的“亼皃”并不是一个标准的汉语词汇,这只是一个方言表达。如今,这个词或许还带着点点恶趣味,成为一个热门的网络用语。

“亼皃”这个词组并不是一个标准的汉语词汇,它是一个网络用语。但是我们可以先分别看看这两个字的读音和意义。

“亼”这个字,读作jí,同“集”。它的本义是指三合,也就是三者相聚在一起的意思。

在《说文解字》中的解释是:“亼,三合也。从入、一,象三合之形。读若集。”意思是说,“亼”字由“入”和“一”两个部分组成,象征着三者合一的形状,其发音类似于“集”。

在现代汉字中,“亼”与“集”字同义,都表示集合或者聚集的意思。

“皃”,「貌 」的异体字。这个字的普通话读音是“mào”,它的本义是指人的外貌、面容,后来也引申为事物的外表形态。

在《说文解字》中,它被解释为“頌儀也”。比如在古文中,我们可以看到“皃”用来描述人的容貌,如“皃不扬”就是说长相平平。

在历史文献中,“皃”字的使用也非常广泛。比如在《诗经》、《尚书》等古籍中,都有“皃”字的出现。它不仅用来描述人的外貌,还用来表达人的气质和精神风貌。

亼皃(jī máo)

按说吧,从普通话的标准发音来说,这俩字应该是读jí mào,

但是呢,在网上大家都说它读(jī máo),类似于“鸡毛”,这又是咋回事呢?

这还要从方言“河洛话”说起。

河洛话,又称河洛语,源自中原古汉语,是古代黄河、洛水(河南一带)的语言。它与现在的洛阳方言有密切的语言联系,可以说是“一千年前是一家”。

河洛话随着历史上的人口南迁,逐渐演变成了多种方言,包括闽南语、潮汕话等。河洛方言在传播过程中,也受到了当地语言和其他方言的影响,形成了各自独特的特点。如今,河洛话的使用者主要集中在福建、台湾、广东等地。

河洛话的语音系统复杂,一些词汇和发音带有明显的方言特色。例如,河洛话中“你”读作“女”或“汝”,“丈夫”指男子汉等。

因为它不是一个标准的词组,而是一个带着方言的网络用语,所以在读音上,就不能认死理了。

干(ɡàn)个(ɡè)亼(jī)皃(máo)

因“亼皃”字形类似于“人儿”,笔者推测,最初发明和使用这个词的人,肯定也是也带着点恶趣味存在的。

这个网络梗,是一种方言表达方式,通常用来表达一种无奈或调侃的情绪,意思是“干了个寂寞”或者“白忙活了”、“还干个什么劲儿”。用来描述那些看似忙碌,但实际上毫无意义或效果的行为。这个表达方式通常带有讽刺或自嘲的意味。

试想下,你辛辛苦苦忙活了一整天,结果回头一看,啥实质性的进展都没有,仿佛对着空气打了一套降龙十八掌,空气还是空气,你还是你,什么都没改变。

这时候就可以自嘲地说:“哎呀,今天真是干了个亼皃。”

或者看到别人忙得团团转,最后却发现都是无用功,也可以幽默地说一句:“哥们,你这是在干个亼皃啊。”

再比如考察一个项目,发现不赚钱还赔钱,“这还干个亼皃!”

这个梗的幽默之处在于,它用一种夸张的方式表达了“白忙活”的概念,反映了现代网络文化中对日常琐事的一种轻松调侃态度,让人在无奈中也能找到一丝乐趣。

毕竟,生活有时候就是这么爱开玩笑,不是所有的努力都能立刻看到成果,但至少我们还能笑着面对,不是吗?

所以,下次如果你看到有人在社交媒体上说“干个亼皃”,你可以回他一个“同是天涯沦落人,相逢何必曾相识”,大家一起会心一笑,继续前行。

在现代,“亼”和“皃”基本都被他们的同义字“集”跟“貌”所替代。在汉字的海洋里,有一些字,它不常出现在我们的日常对话中,却在历史的长河中留下了自己独特的印记,还在网络时代焕发了新生,变得有梗、有趣。

在留言区打出这个字(或相关词语)发出来,记忆会更深刻哦……

-

- 信陵君窃符救赵:战国义士的智勇传奇,如何逆转邯郸之危?

-

2025-11-21 06:09:38

-

- 世界公认的 10 大伟人:中国占 3 位!

-

2025-11-21 06:07:23

-

- 神秘适宜居住星球!这些星球有哪些特点?你知道吗?

-

2025-11-21 06:05:08

-

- AMD R5 1400安装黑群晖7.2.2-72806详细步骤

-

2025-11-21 06:02:53

-

- 一野二野三野四野的划分

-

2025-11-21 06:00:38

-

- 男生套路情话表白,撩妹经典语录,很甜很暖很撩

-

2025-11-20 17:50:22

-

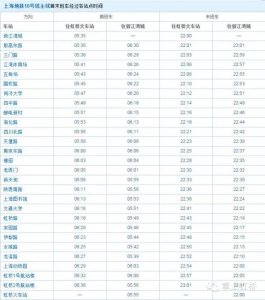

- 虹桥t2航站楼在哪个地铁站(T2航站楼地铁运营时间合集)

-

2025-11-20 17:48:07

-

- 无籽瓜对身体有害吗,无籽西瓜与正常西瓜相比 对身体有影响

-

2025-11-20 17:45:53

-

- 死亡之翼的堕落精华怎么得_导致死亡之翼堕落的罪魁祸首是谁

-

2025-11-20 17:43:38

-

- 国家二级保护动物鸟类(国家二级保护动物鸟类可以养吗)

-

2025-11-20 17:41:23

-

- 为什么会形成痘印 形成痘印的原因

-

2025-11-20 17:39:08

-

- 和台湾女友吵架了?这里有些简单易懂的方法来解决问题!

-

2025-11-20 17:36:53

-

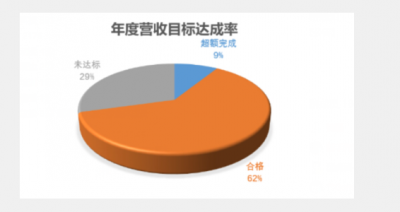

- 达成率和完成率的区别,未完成的完成率怎么算

-

2025-11-20 17:34:38

-

- 男人对你有好感的四大表现 你也喜欢的他的话要抓住机会哟

-

2025-11-20 17:32:23

-

- 快被中国人遗忘的步枪—63式步枪

-

2025-11-20 17:30:08

-

- 传统农村黄豆酱怎样晒,黄豆酱需要晒多久

-

2025-11-19 15:07:59

-

- 女生最享受的聊天套路,你知道几个?

-

2025-11-19 15:05:44

-

- 青瓜生菜可以榨汁,生菜和什么一起吃减肥

-

2025-11-19 15:03:29

-

- 水貂绒怎么清洗,貂绒外套怎么清洗打理

-

2025-11-19 15:01:14

-

- 和女生约会的地点,你不知道的最佳场所

-

2025-11-19 14:58:59

《王者荣耀》英雄原画汇总:曾经的女英雄才叫媚

《王者荣耀》英雄原画汇总:曾经的女英雄才叫媚 陈冠希当年到底有多受欢迎,看完和这些女星的合照就知道了

陈冠希当年到底有多受欢迎,看完和这些女星的合照就知道了 萝莉更好追?日媒揭秘日本“萝莉控”众多原因

萝莉更好追?日媒揭秘日本“萝莉控”众多原因 易建联疑似嫖娼被曝,交易对象还是个TS,进来给你科普TS啥意思

易建联疑似嫖娼被曝,交易对象还是个TS,进来给你科普TS啥意思 三伏灸后多久能洗澡?三伏灸后多久可以洗澡?

三伏灸后多久能洗澡?三伏灸后多久可以洗澡? 《狂飙》都要喊祖师爷的5部顶级扫黑反腐剧,你追过几部?

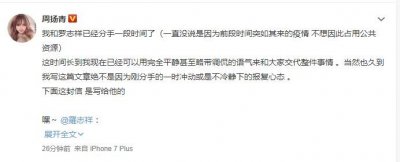

《狂飙》都要喊祖师爷的5部顶级扫黑反腐剧,你追过几部? 罗志祥多人运动什么梗?罗志祥与辣妹泳池轰趴大尺度照片

罗志祥多人运动什么梗?罗志祥与辣妹泳池轰趴大尺度照片 华为Mate30系列国内售价公布:3999元起

华为Mate30系列国内售价公布:3999元起 王羽逝世:“独臂刀王”的10部电影,从《独臂刀》到《龙虎斗》

王羽逝世:“独臂刀王”的10部电影,从《独臂刀》到《龙虎斗》