“知行合一”到底是什么意思?

“知行合一”到底是什么意思?

什么是知行合一?道理其实是很简单,我尽快用最简短、不废话的方式来说清楚。如果你能做到的,那你就是圣人。

【Part 1】

这知呢,就是良知。什么是良知呢?知善知恶就是良知,这个良知从哪来呢?从心了,心即理也。

这天下没有心外之事,也没有心外之理。

那么说心的本体是什么呢?就是至善,是明明德。

如何达到至善呢?尽服天理之极,而无一毫人欲之私,就能达到。这里又有人说了啊,这不是朱熹存天理灭人欲那套吗?并非如此,很多人这里误解了朱熹,什么是天理?就是天之道。那什么是天道?那就是规律。

既然是规律,那么饿了吃东西算不算规律呢?那当然算。

夫妻结合繁衍后代算不算呢?当然也算。

发家致富,想过好日子算不算呢?那当然也算。

所以儒家是认可人本身的欲望的。这一点和佛教有着本质的区别。

那么天理具体到人世间又是什么呢?《朱子语类》说,那就是仁、义、礼、智。天理就是仁、义、礼、智的总名,所以阳明先生说的心即理,所以叫心学。

【Part 2】

那人欲又是什么呢?我们不如把它解释为私欲,就是会让你明知道这是天理,但依旧会被蒙蔽而做不到的私欲。

比如说夫妻欢爱,这是天理。但你出轨、重婚,这就是人欲。

比如说你吃一份美食就够了,你偏要吃两份,浪费了不说,自个儿还吃撑了,这也是人欲。

再扩大了说,你关心你孩子,疼爱子女,这是慈爱,是天理。但是你因为孩子考试不好,你工作又不顺利而去打了孩子,这就是人欲。

理在哪求呢?在心求,使心无私欲蒙蔽,那就是天理。用它去对待父母,那就是孝,用它去对待国家,那就是忠;用它去对待百姓,那就是仁;用它去对待朋友,那就是信。

除此之外,不用再求,我们总不能去父亲身上去求个孝的道理吧?也不能从朋友这个身份上去求个信的道理吧?所以说,我们孝顺父母,是因为我们孝顺的心想要去这么做。我们想照顾父母,那还是因为我们孝顺的心想要去这么做。心是根,孝行是枝叶。

若是我们仅仅知道如何孝顺父母的行为,那难道说找个戏子演一下,给父母洗脚,带父母看病,那便是孝顺了吗?显然不是这样的。

【Part 3】

知善知恶,这便是良知。那么很多人明明知道这个道理,但就是做不到,怎么办呢?

比如说我知道好好学习,但我就是看不进书;

我知道尊敬兄长,孝敬父母,但我就是做不到,那怎么办呢?

看完前面的,大家应该就知道是为什么。

这是已经被私欲给蒙蔽了,不是知行的本体了。

知道却不做,那就是不知。从来就没有知道但做不到的道理。所以我们要做的就是恢复我们心的本体。

你闻见恶臭,你立马就会讨厌;你看见美景,你马上就会喜欢;这并不需要你先去立个讨厌或者喜欢的心。如果你鼻炎或者瞎了,那自然不会喜欢,也不会讨厌,但那是真的吗?并不是,那是因为你不知道罢了。

我们说一个人孝顺,那一定是那个人做了孝顺的事儿,我们才能说他孝顺;我们说这个人讲义气,也一定是这个人做了义气的事儿,所以我们才说这个人义气。而不是这个人整天说:“我很孝顺。”、“我很讲义气。”你就会觉得他很孝顺,很讲义气的。

又比如说,知道痛这件事儿,那你肯定是自己痛过你才知道,知道冷这件事儿,一定是你冷了你才知道,知道饿这件事儿,那一定得是你饿了才知道。

所以说啊,知和行本来就是一体的,所谓知行合一,就是这个道理。

【Part 4】

阳明先生一直说,知是行的主意,行是知的功夫。知是行之始,行是知之成。其实是一个东西。之所以要分开去说,只是因为有的人只想不做,所以要告诉他——【行】。有的人懵懵懂懂,只做不思考,所以谈一个——【知】。

你要是明白知行合一的道理,那就没必要再去谈知行合一了。如果不明白,那谈知还是谈行都是白搭。

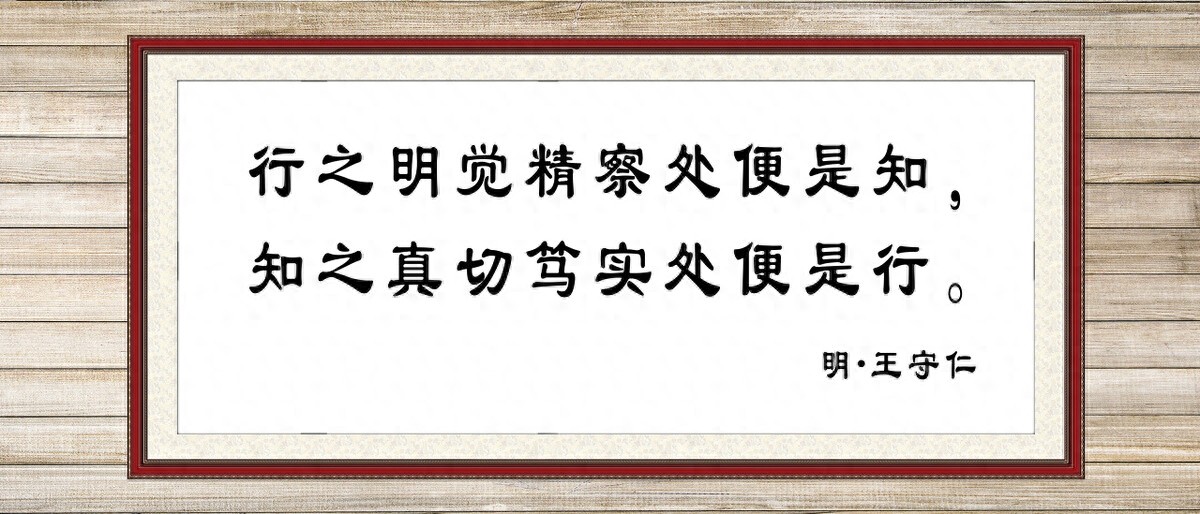

知之真切笃实处,就是行;行之明觉惊察处,就是知。

那到底要怎么知呢?为善去恶是格物。阳明先生说;“哑巴吃苦瓜——与你说不得;你若知此苦,还需你自吃。”

到这呢,相信大家基本上是听明白。所以就写这儿。看明白呢,就看明白了;看不明白呢,说明您不想看明白。

阳明先生还说【知饿乃食,知渴乃饮】。

你不饿,我跟你说吃东西的事儿,你大概是听不进去的。

以上内容根据【东楼小官人说历史】之视频整理而出。

-

- 家里最常见的7大辟邪物品,哪种辟邪最厉害?

-

2025-06-19 00:19:58

-

- 孩子爱吃的6道家常菜,做法简单营养丰富,每次都不够吃

-

2025-06-19 00:17:43

-

- 什么是圣文森特和格林纳丁斯

-

2025-06-18 09:18:10

-

- 韩国潮牌及其LOGO欣赏

-

2025-06-18 09:15:55

-

- 10大近视眼镜品牌排行(世界十大奢侈品眼镜品牌)

-

2025-06-18 09:13:40

-

- 咋回事?买来的假教师资格证居然能通过官网验证?

-

2025-06-18 09:11:25

-

- 8部国术流精品小说:主角意志坚定杀伐果断,拳拳到肉画面感十足

-

2025-06-18 09:09:10

-

- 德沃夏克-捷克民族音乐的灵魂人物

-

2025-06-18 09:06:55

-

- 马增蕙年轻时的照片(著名单弦大师马增蕙去世)

-

2025-06-18 09:04:40

-

- 从气功家胡耀贞和太极孙禄堂“无极桩”分析:两脚肩宽还是并拢

-

2025-06-18 09:02:25

-

- 成昆线复线攀枝花到昆明提速(成昆铁路复线攀枝花至昆明)

-

2025-06-18 09:00:10

-

- 房地产基础知识培训手册 -房地产

-

2025-06-18 08:57:55

-

- 30万左右的suv车排行榜前十名(30万级6大高端SUV强强对决)

-

2025-06-18 08:55:40

-

- 他是原南京军区副司令员,曾先后主政第27、38集团军,领中将军衔

-

2025-06-18 08:53:25

-

- 10部最受欢迎古装韩剧,你看过哪几部?

-

2025-06-18 08:51:10

-

- 外国人如何申请永久居留证?

-

2025-06-18 08:48:55

-

- 魔力红主唱被曝出轨超模,甚至想让未出生的孩子和小三同名

-

2025-06-18 08:46:40

-

- 江西省:最强的大学是这5所!但只有一所是211!

-

2025-06-18 08:44:26

-

- 被外交部点名的“五眼联盟”是个什么鬼?窃听盟友,围堵中国

-

2025-06-18 08:42:10

-

- 白带长这7种样子,90%摊上事了!赶紧对照自查,转给身边的她

-

2025-06-18 08:39:55

三伏灸后多久能洗澡?三伏灸后多久可以洗澡?

三伏灸后多久能洗澡?三伏灸后多久可以洗澡? 请问吃螃蟹能喝牛奶吗 吃螃蟹是不是不可以喝牛奶

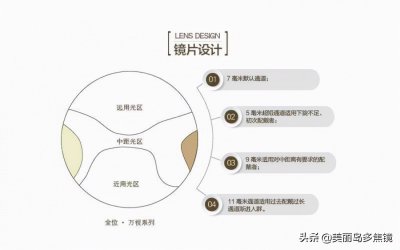

请问吃螃蟹能喝牛奶吗 吃螃蟹是不是不可以喝牛奶 老花镜什么材质的镜片比较好(老花镜哪种材质的好)

老花镜什么材质的镜片比较好(老花镜哪种材质的好) 盐菜叫什么 盐菜什么样

盐菜叫什么 盐菜什么样 奥特之王和奥特之父(奥特之王和奥特之父合体)

奥特之王和奥特之父(奥特之王和奥特之父合体) 农村俗话“四大红、四大白”,你知道是什么吗?

农村俗话“四大红、四大白”,你知道是什么吗? 小孩有得糖尿病的图片 孩子得糖尿病的早期症状

小孩有得糖尿病的图片 孩子得糖尿病的早期症状 电脑系统损坏怎么备份(电脑坏了怎么备份东西)

电脑系统损坏怎么备份(电脑坏了怎么备份东西) 南海舰队在哪(南海舰队在哪里)

南海舰队在哪(南海舰队在哪里) 苹果手机不小心把app隐藏了(苹果手机不小心把app移出主屏幕)

苹果手机不小心把app隐藏了(苹果手机不小心把app移出主屏幕)