为什么大凉山依然那么穷?网友:上午扶贫猪,下午就成了坨坨肉!

为什么大凉山依然那么穷?网友:上午扶贫猪,下午就成了坨坨肉!

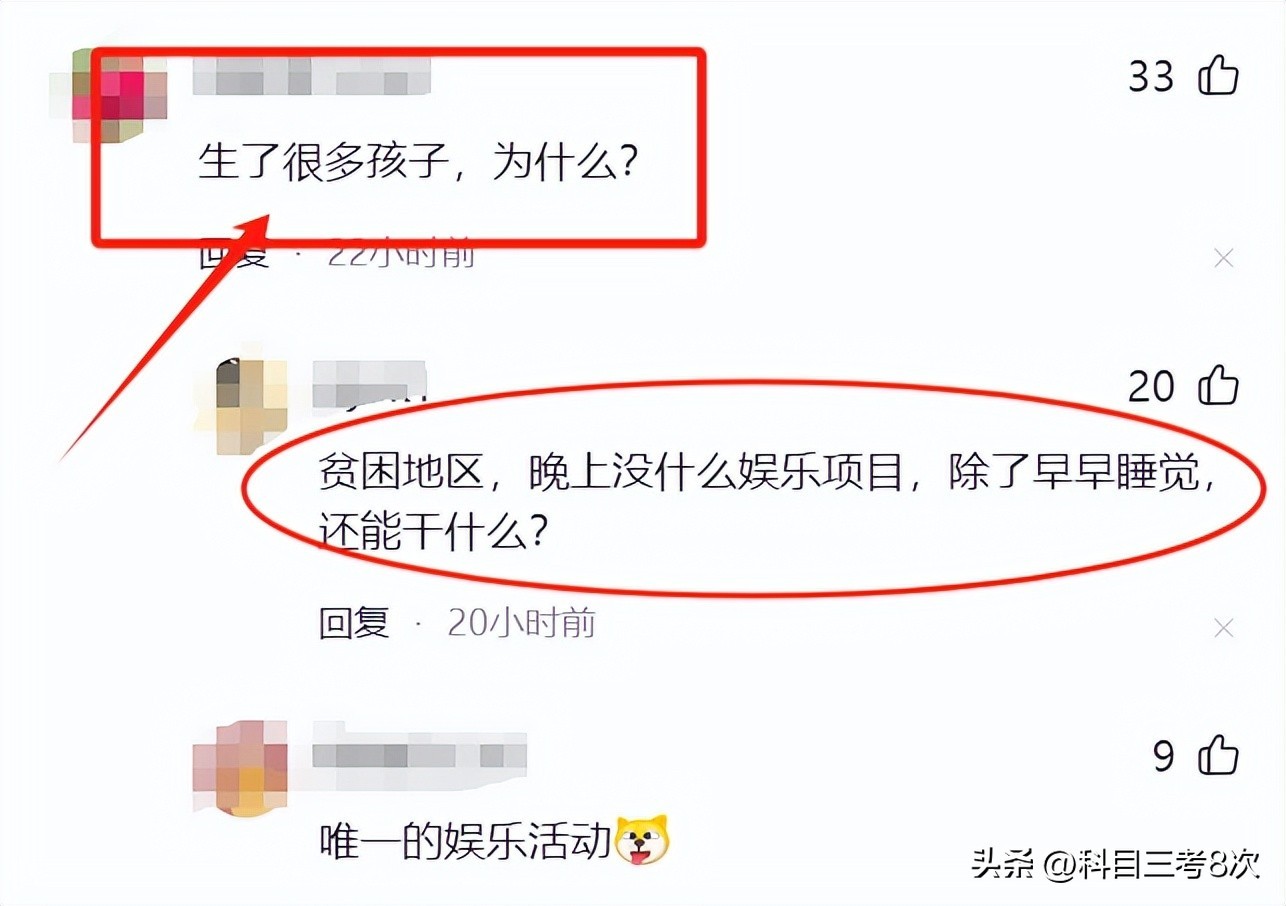

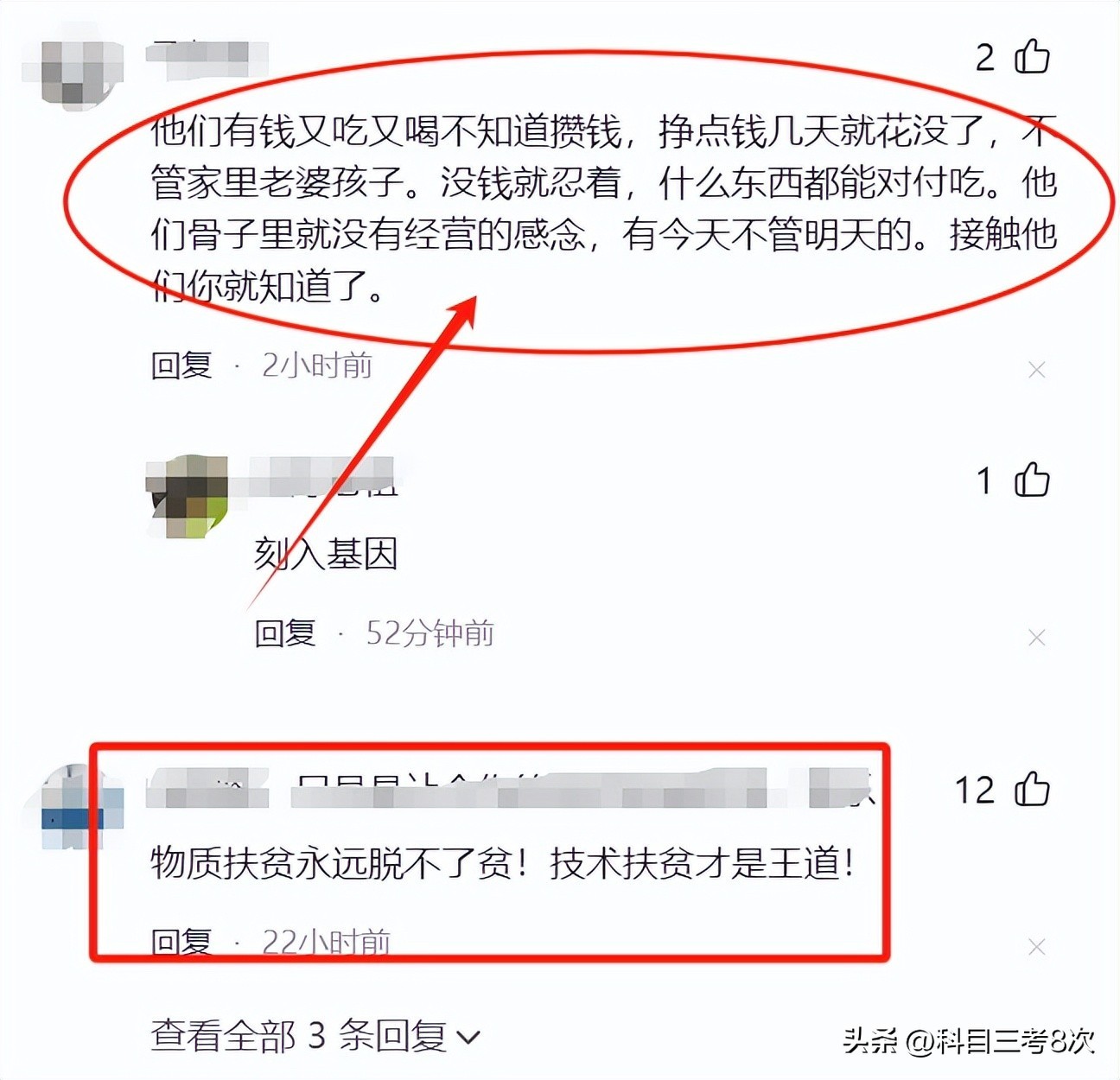

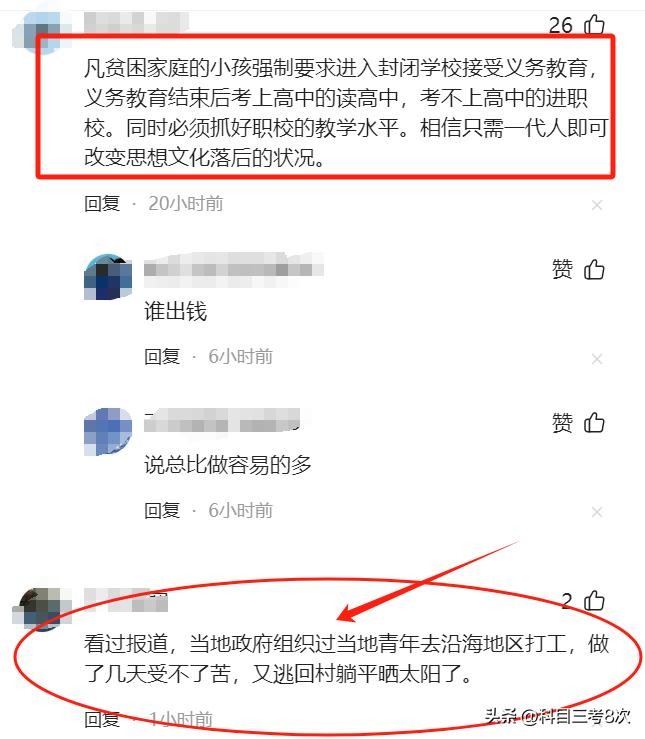

"上午扶贫的猪,下午就变成了一坨坨肉?"看着这句网友的吐槽,是不是感同身受?脱贫攻坚可谓是一项艰巨的持久战,尤其对于像大凉山这样的深度贫困地区而言,其脱贫之路坎坷重重,让人感叹不已。

作为国家公认的极度贫困地区,大凉山虽然近年来得到了国家巨额扶贫资金的投入,但贫困问题依旧十分严峻,让人不禁质疑:到底是什么原因,让这片土地上的脱贫工作进展这么缓慢?

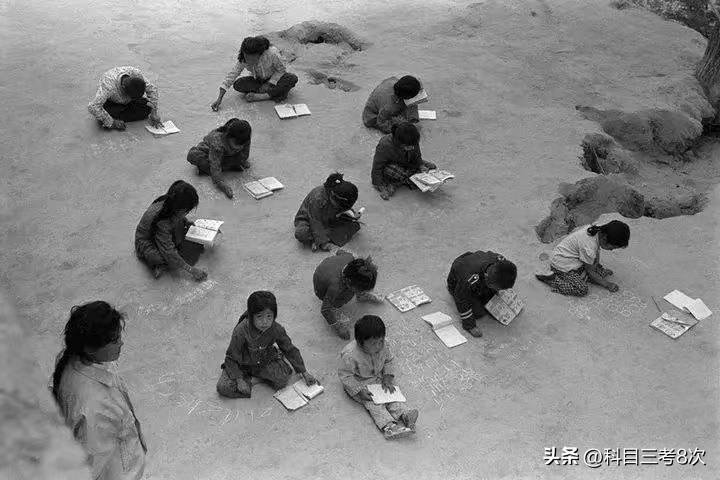

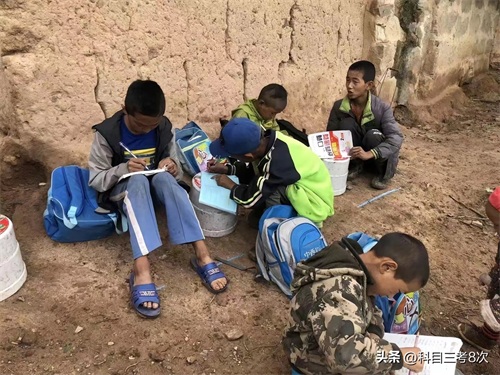

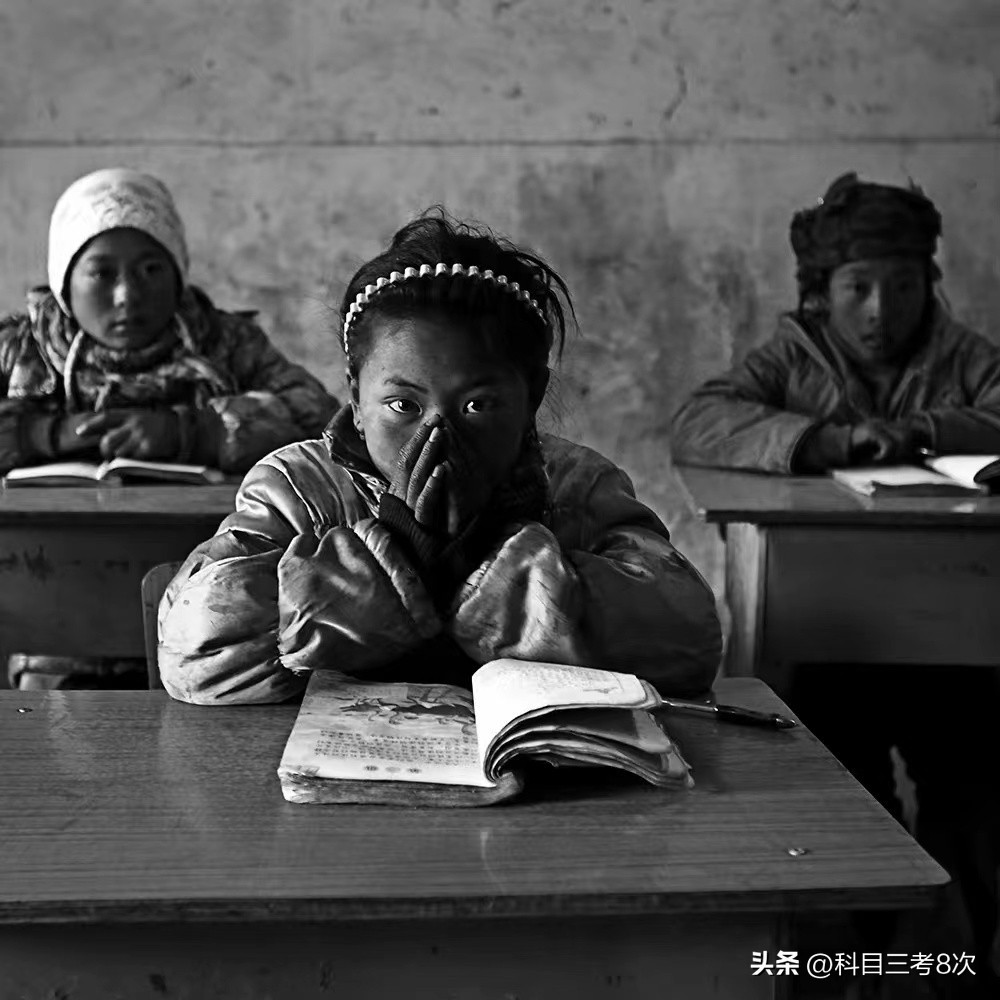

大凉山彝族自治区地处四川盆地西南部,三江之源的高原山区,平均海拔在2000米以上。山大沟深、地形狭长,夏季酷暑难当,冬季寒风刺骨,绝非良田沃野之地。

即便是南方盛产的水稻,在这片高原上也难以正常生长。主要农作物是谷子、土豆等。羊只和黄牛,则是农户最主要的牲畜收入来源。这些收获,恰好满足居民温饱,却难以过上小康生活。这里还是我国少数民族较为集中的地区。由于地理环境和历史文化的影响,一些陈规陋习也给当代脱贫事业带来阻力。

正是因为自然环境贫瘠、交通闭塞、文化观念落后,大凉山才成为中国贫困人口最集中、程度最深的地区。连绵近百公里的高原都是贫困村寨,就像一个世外桃源,与现代化格格不入

大凉山地区经济滞后,产业结构单一的问题也是不容忽视的。当地经济主要依赖传统农牧业,这些落后产业收益有限,很难为当地居民带来稳定可观的收入,无法从根本上改变贫困现状。要让大凉山真正脱贫,就必须大力发展多元产业,培育新的经济增长点。

政府应继续加大对大凉山的扶贫投入力度,着力改善当地交通、教育、医疗等基础设施建设。要因地制宜发展特色产业,为当地居民创造更多就业机会和发展空间。

尽管财政投入和扶贫措施频出,大凉山的全面小康程度却依旧远远落后全国平均水平。贫困村寨扶贫进展缓慢、产业发展乏力、基础设施滞后等,依旧是难啃的硬骨头。其根源又在哪里?

整个大凉山地区的生态文明建设也决不能落下。良好的生态本就是这里的宝贵财富,关键要保护好,并在此基础上持续发展旅游、种植等相关产业,形成一个良性循环。

发展特色产业是关键一环。大凉山自身的优势在于生态环境良好、少数民族文化独特有特色。在这个基础上发展绿色有机农业、林下经济、乡村民宿等,将会是一个不错的出路。而要真正做活做好这些产业,不仅需要政府予以支持,更需要发掘一批懂经营、有实干精神的带头人和合作社,依托地方特色资源,做出品牌产品来。

脱贫致富固然艰巨,却也绝非一蹴而就。大凉山地区如果走出阳关大道,也必将带动整个西南片区的振兴。政府、社会、企业和当地群众必须通力合作,才能让这方水土重焕生机。那缕薄弱的炊烟,才能最终化作浓浓的烟火气息。

(文章已开通全网维权,搬运必究。)

-

- 印度和巴基斯坦打起来了,连大炮都用了,双方没少死人

-

2025-08-03 05:01:59

-

- 每天了解一位历史名人——刘永福

-

2025-08-03 04:59:44

-

- 刘姥姥是个懂得感恩的人,千万不要低看这位老人家

-

2025-08-03 04:57:29

-

- 杭州五大最好的酒吧

-

2025-08-03 04:55:14

-

- 《锁龙井》

-

2025-08-03 04:52:59

-

- 加入滴滴网约车需要什么条件?

-

2025-08-03 04:50:44

-

- 杭州水泥罐车爆炸,路人变兵马俑,水果店遭殃

-

2025-08-03 04:48:29

-

- 中国篮坛50大巨星之【战神.刘玉栋】

-

2025-08-03 04:46:14

-

- 上海旅游必去的10个景点,每一个都值得一去

-

2025-08-03 04:44:00

-

- 美味千层饼的家常做法,蓬松暄软,层次分明,家人都爱吃

-

2025-08-03 04:41:45

-

- 故事:炎黄战蚩尤的故事

-

2025-08-03 04:39:30

-

- 公安辅警每个月2500多元的工资,不够养家糊口,主要类型有这三种

-

2025-08-03 04:37:15

-

- 亿斯光年影业苗兰草|行业科普 | 电影都是通过哪些渠道盈利的?

-

2025-08-03 04:35:00

-

- 她,90年代红极一时的女明星,当红时隐退顾家,今事业家庭双丰收

-

2025-08-03 04:32:45

-

- 人发大财前的3个征兆,有一个以上,就要恭喜你了

-

2025-08-03 04:30:30

-

- 碧桂园凤锦庭院房屋塌陷引发业主困扰:谁来赔付损失?

-

2025-08-03 04:28:15

-

- 最新!河南高速免费路段汇总

-

2025-08-03 04:26:00

-

- 唐国强女儿唐莉:母亲自杀身亡让她替母报仇,她却和继母如一家

-

2025-08-02 13:33:19

-

- 李幼斌:娶小13岁三婚史兰芽,继子成他的骄傲,亲生儿子让他苦恼

-

2025-08-02 13:31:04

-

- 最低调中国老板,12年做到非洲第一!

-

2025-08-02 13:28:49

三伏灸后多久能洗澡?三伏灸后多久可以洗澡?

三伏灸后多久能洗澡?三伏灸后多久可以洗澡? 请问吃螃蟹能喝牛奶吗 吃螃蟹是不是不可以喝牛奶

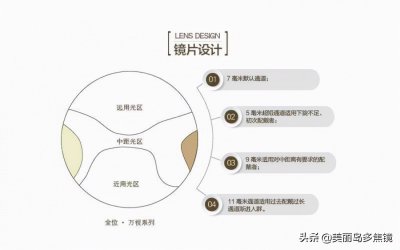

请问吃螃蟹能喝牛奶吗 吃螃蟹是不是不可以喝牛奶 老花镜什么材质的镜片比较好(老花镜哪种材质的好)

老花镜什么材质的镜片比较好(老花镜哪种材质的好) 盐菜叫什么 盐菜什么样

盐菜叫什么 盐菜什么样 奥特之王和奥特之父(奥特之王和奥特之父合体)

奥特之王和奥特之父(奥特之王和奥特之父合体) 农村俗话“四大红、四大白”,你知道是什么吗?

农村俗话“四大红、四大白”,你知道是什么吗? 小孩有得糖尿病的图片 孩子得糖尿病的早期症状

小孩有得糖尿病的图片 孩子得糖尿病的早期症状 南海舰队在哪(南海舰队在哪里)

南海舰队在哪(南海舰队在哪里) 浦发信用卡16万协商3年还款(浦发 协商还款)

浦发信用卡16万协商3年还款(浦发 协商还款) 电脑系统损坏怎么备份(电脑坏了怎么备份东西)

电脑系统损坏怎么备份(电脑坏了怎么备份东西)