杨鸿:当“民工”的“上校政委”

杨鸿:当“民工”的“上校政委”

北京军区退役军人、自由撰稿人 杨鸿

青春选择战场,不看有没有硝烟,只看是否需要奉献。

一位从军28年的上校政委,1次二等功、4次三等功荣立者,退役后第一件事情,隐姓埋名来到工地做“小工”,120多个日日夜夜与工友朝夕相处,一起上工,一起流汗,一起吃饭和住宿,一起喝辛辣的白酒,一起急切地等待被拖欠已久的工资,品尝着打工的艰辛和底层生活的酸甜苦辣。

他,就是北京军区退役军人、原河北省涿州市人装部政委、自由撰稿人杨鸿。

“三雅之地”孕育作家梦想

素有“川西咽喉”之称的雅安,是四川省历史文化名城,两汉文化底蕴丰厚,不仅留下了“翼王悲剧地、红军胜利场”的壮丽诗篇,而且并称“三雅”的“雅雨、雅鱼、雅女”更是驰名中外。

1970年3月,杨鸿在这里出生。父母希望他胸怀鸿鹄志向,清雅多才,便为他取了这个名字。

一方水土养一方人。虽然那个年代生活拮据,上有一哥一姐,下有一个弟弟,排名中间的杨鸿和哥哥、姐姐、弟弟手足情深,和睦谦让,学习上也格外勤奋,尤其对家乡的历史故事表现出浓厚的兴趣。

“我那时不仅喜欢听老人们口耳相传的传奇故事,而且特别喜欢看《西游记》、《儿童文学》和《少年文艺》等书籍杂志,常常爱不释手。有时也写写记记,把所思所悟记录下来……”童年时的生活点滴,杨鸿记忆犹新。

1985年,为了回到农村潜心圆自己的“作家梦”,杨鸿初中毕业后就执意不再上学,后来学过铁匠、做过修理工、开过车……,却始终没有放弃读书学习,而且还自费订阅了《星星诗刊》和《中国青年报》。白天再苦再累,晚上都要看几页书,写几页感悟。16岁那年,他的诗歌作品开始陆续在家乡的报刊杂志上发表。

此刻,“作家梦”在他心中已然萌芽、扎根……

“京畿重地”抒写报国情怀

1989年3月,19岁的杨鸿选择参军入伍。第一轮就差点被一位“关系兵”挤掉,后来历经曲折,最终在不靠“关系”的情况下,他如愿穿上了军装,也使他坚定了“要通过奋斗改变命运”“要向不正之风宣战”的信念。

杨鸿军旅照

在河北保定拒马源头的某部新兵连,和许多新兵一样,杨鸿吃苦耐劳、勤学苦练。新兵训练结束,6项共同科目考核总成绩全连第一;他也和许多新兵不一样,迈好兵之初第一步同时,憨厚、实在、勤奋的他还忙里偷闲坚持写作。新兵下连不久,他被调到团机关任报道员。

“临近春节,战士母亲叮嘱孩子——部队工作要紧,莫为家事分心;军营处处庆佳节,基层官兵欢乐多……”等,带着“热气腾腾”军营气息的生活,经过杨鸿的手和笔,登上了全国全军的报刊。

凭着浓厚的情怀、细腻的情感,杨鸿在新闻宣传岗位上干得风生水起。1993年12月,他被集团军破格提干。之后,从团到师,到军区新闻干事,他在为部队建设发展鼓与呼的征途上,不畏艰辛、不知疲倦。许多重大事件留下了他和战友们的足迹。

1999年和2009年,杨鸿两次参加国庆首都阅兵指挥部工作和阅兵的采访报道;汶川地震、奥运会安保、舟曲泥石流救援等急难险重的现场,他也是第一时间肩负起了组织新闻宣传的工作。

杨鸿在舟曲泥石流救援现场

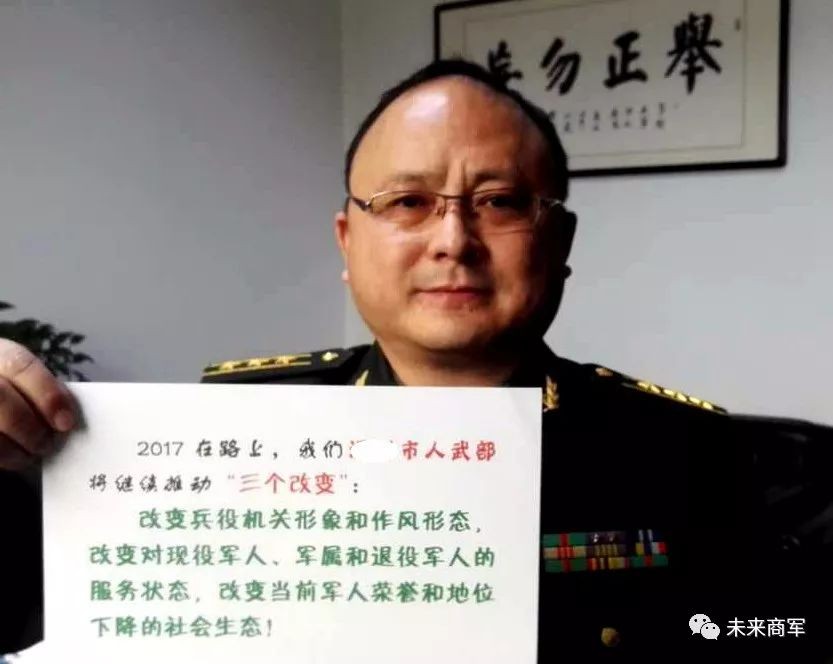

2012年5月,已经正团两年的杨鸿平职交流到京外人武部担任党委书记和政治委员。从机关干部到基层主官,他积极调整心态,认真钻研学习,尽快熟悉情况后,确立了“一个目标”、“两项工程”和“三个改变”的工作思路,即狠抓人武系统多年来的积弊陋习整治,着力打造一个“不一样”的人武部目标——尤其征兵工作要求绝不允许向应征对象收一分钱、收一份礼和吃一顿饭……;实施“强军固基”和“军旅荣光”工程——推出国防教育和拥军优属新机制,成立全国首支“国防活动志愿者”队伍,在当地网站开办“涿州国防”板块,开通“涿州国防”微信公众号,成立两家“帮战友”就业创业服务中心,在当地媒体推出《寻找最美退伍兵》和《寻找最美军属》专栏,为退伍兵解甲归来举办欢迎大会、招聘大会……;致力于推动“三个改变”——改变兵役机关形象和作风形态,改变对军人、军属和退役军人的服务状态,改变当前军人荣誉和地位下降的社会生态……

杨鸿倡导的基层人武部“三个改变”

正人先正己,正己方能正人。杨鸿以扎实的行动和持续的韧劲,整合和带领当地社会爱国拥军力量,开展了一系列国防教育和拥军优属工作新举措,形成了“涿州国防现象”,赢得了各界广泛赞誉。参军时欢送、服役时优抚、退役时欢迎、退役后扶持的全程服务,在当地形成风气。2016年,他被评选为河北省“最美双拥人物”。

2016年春节前夕,父亲突患脑溢血去世,请假回老家料理完老人的后事,杨鸿又含泪告别了老母亲,赶回单位为当地军属召开春节团拜会和发放光荣军属牌、年画、春联等慰问品。带着忠孝不能两全的歉疚,他给父亲写了一封寄不出的军人家书,在中国军网发表后,各大网站纷纷转发,深深的家国情怀感动了千万人。

2017年3月,已经被确定退役的杨鸿,把入伍以来获得的荣誉证书打包封存,制定了一份《离别清单》。在军旅倒计时里,他抓紧做还未来得及做完的事:组织“2017春风行动”,为家乡功臣送喜报,为第二批爱军门店授牌,到中学进行最后一次国防教育征兵宣传……

杨鸿组织“2017春风行动”

离队前夕,杨鸿接受邀请,来到北京军区善后办组织的团以上干部理论集训班,畅谈了自己的心路历程。依依不舍之情,饱含着初心使命。

“繁忙工地”磨砺筋骨皮肉

转业时,杨鸿放弃了国家安置,选择了自主择业。如何走好脱下军装第一步,在第二战场打胜仗?他为此苦思冥想。

为了体验底层生活,积蓄创业能量。杨鸿隐瞒了退役军人身份,来到了固安一家建筑工地。这里没有一个人认识他,他也不认识一个人。

8月的固安,天气酷热。杨鸿和工友们穿着短袖短裤,搬砖、扫地、装卸钢管和跳板等,一天下来衣服被汗水湿透好几次,特别是中午的工地宿舍热得像蒸笼。后来,秋风萧瑟,落叶纷飞;再后来,雪粒飘洒,寒风刺骨,他就在这座谁也不认识的异乡工地,埋头劳作,潜心体验,无拘无束、无怨无悔挥洒着汗水,度过了离别军旅后的第一个夏末、深秋和初冬。

经过每日粗活、累活和脏活的摔打磨砺,虽说体重只减少几公斤,但体力得到提升,身体也更加壮实,杨鸿由长期从事政治工作的“文官”,成为既能写写画画,又能肩挑背扛的“蛮汉子”。

杨鸿在建筑工地

在近距离观察和思考眼前社会的同时,杨鸿也收获了更多真情,增添了更多牵挂。

68岁的山东工友老宋,已逐渐年老体弱,虽早已心生归意,但因为包工头每年都要扣押一部分工钱,他只好硬着头皮继续干下去,不知何时才能给他彻底结清工资,让他舒心回乡。

安徽的一位退伍兵工友,因常年在外打工,没有时间教育孩子,儿子从小就痴迷网络和游戏,以致成年后一事无成,甚至还要在家“啃老”,让这位年过五旬的退伍兵工友,不得不继续在异乡只身打拼……

2017年8月31日至12月31日,历时4个月122天。一日一篇的《一位退役上校的民工日记》,杨鸿写到了第125篇。

“任何时代和社会发展中,都会存在这样那些的问题。关键是我们不能只做问题的发现者和提出者,更不能一味去吐槽和埋怨,而是要去做问题的解决者,用一己之力,去朝着美好的方向而努力改变!”

杨鸿的心声坦率而直白。他说“虽已告别军旅,走出体制,身份地位不同往日,但我的军魂不变,初心不改,依旧是推动社会前行的一份坚强力量。”

经过“卧底”沉淀,杨鸿把自己打碎了重新来过,对未来有了更足的底气。他说,今后不管身处何种境遇,遇到何种困难,不管是顺利还是坎坷,他都会一如既往地坚守自己的品格和理想。

创建一个旨在普及全民国防教育的野战营、建立一个帮助广大退役战友就业创业的基金……,一直有着使命情怀的杨鸿已然有了新的梦想。

对此,杨鸿感悟深刻:“今后,无论我站在哪里,哪里就是我余生的战场!”

精力旺盛、不按套路出牌的杨鸿,必定会演绎更加精彩的人生故事……

-

- 深圳“黑老大”李威龙覆灭记,靠吃淫钱敛财上亿,1200名警方调查

-

2025-10-08 05:14:12

-

- 三国大人物:“驻京办主任”司马懿

-

2025-10-08 05:11:57

-

- 联合王国的“军舰鸟”:“灰背隼”舰载直升机

-

2025-10-08 05:09:42

-

- 为什么把莱比锡战役称为民族之战?

-

2025-10-08 05:07:27

-

- 西乡隆盛发动西南战争,带领武士阶级走向覆灭

-

2025-10-08 05:05:12

-

- 从烤鸭之王到跌落神坛,全聚德只用了2步,究竟犯了什么错?

-

2025-10-08 05:02:57

-

- 林文龙:娶港姐郭可盈,被任亚视副总裁!如今妥妥的“人生赢家”

-

2025-10-08 05:00:42

-

- 欧音史∣《荷马史诗》是怎样诞生的?作者生前死后有着怎样的遭遇

-

2025-10-08 04:58:27

-

- 1997年,她17岁女儿被杀,后16次求子失败,白冰冰现在怎么样了?

-

2025-10-08 04:56:12

-

- “名导”冯小刚组团染指“第三者”,妻子隐忍不发反倒成全?

-

2025-10-07 16:15:08

-

- 杨得志27岁时相中一位姑娘,女方父亲要100大洋当彩礼,结局如何

-

2025-10-07 16:12:53

-

- 普京一句话给泽连斯基判了“死刑”,中国劝、美国哄,都不管用了

-

2025-10-07 16:10:36

-

- 抗战时期民国政府为什么把重庆定为陪都而不是成都?

-

2025-10-07 16:08:20

-

- 湖北省孝感市下辖各区(县、市)简介及地图分享

-

2025-10-07 16:06:04

-

- 三国 24 位美人排行榜:英雄争江山:美女戏英雄

-

2025-10-07 16:03:48

-

- 春晚从不对外售票,神秘观众哪里来的?赵本山早已说出答案

-

2025-10-07 16:01:31

-

- 真人版《画江湖之不良人》开播,三版人物对比,新版男主驼背尴尬

-

2025-10-07 15:59:16

-

- 广东一32岁妈宝男,醉酒后强奸生母,生母哭诉:儿子比他爸都厉害

-

2025-10-07 15:56:59

-

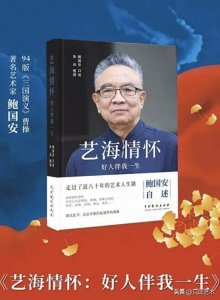

- 人物|演员鲍国安:为感恩写了《艺海情怀》,敞开心扉叙述往事

-

2025-10-07 15:54:44

-

- 零跑C10:轴距2825,纯电530公里续航,配激光雷达

-

2025-10-07 15:52:29

三伏灸后多久能洗澡?三伏灸后多久可以洗澡?

三伏灸后多久能洗澡?三伏灸后多久可以洗澡? 张学友老婆罗美薇近照曝光,与张学友相爱32年仍如胶似漆

张学友老婆罗美薇近照曝光,与张学友相爱32年仍如胶似漆 请问吃螃蟹能喝牛奶吗 吃螃蟹是不是不可以喝牛奶

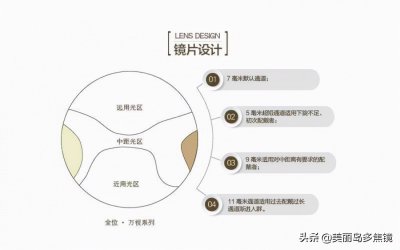

请问吃螃蟹能喝牛奶吗 吃螃蟹是不是不可以喝牛奶 老花镜什么材质的镜片比较好(老花镜哪种材质的好)

老花镜什么材质的镜片比较好(老花镜哪种材质的好) 奥特之王和奥特之父(奥特之王和奥特之父合体)

奥特之王和奥特之父(奥特之王和奥特之父合体) 小孩有得糖尿病的图片 孩子得糖尿病的早期症状

小孩有得糖尿病的图片 孩子得糖尿病的早期症状 盐菜叫什么 盐菜什么样

盐菜叫什么 盐菜什么样 农村俗话“四大红、四大白”,你知道是什么吗?

农村俗话“四大红、四大白”,你知道是什么吗? 电脑系统损坏怎么备份(电脑坏了怎么备份东西)

电脑系统损坏怎么备份(电脑坏了怎么备份东西) 苹果手机不小心把app隐藏了(苹果手机不小心把app移出主屏幕)

苹果手机不小心把app隐藏了(苹果手机不小心把app移出主屏幕)