总司令为何只能是朱老总?蒋氏评价:最大的本事,是看不出本事

总司令为何只能是朱老总?蒋氏评价:最大的本事,是看不出本事

声明:本文内容均引用网络资料结合个人观点进行撰写,请悉知。

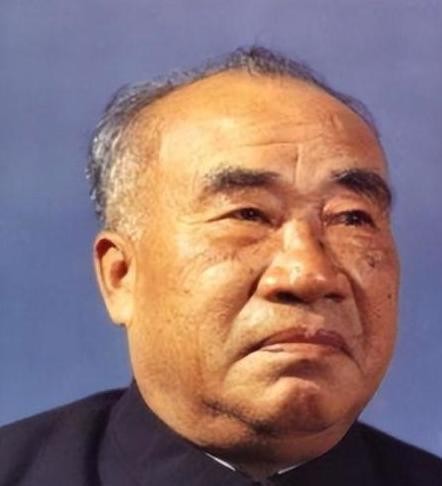

朱德,这个名字在无数历史书籍中被提及。

可有趣的是,当蒋介石提到朱德时,他说的却是这样一句话:“朱德最大的本事,就是看不出本事。”这话一出口,听的人全都愣住了。

一个被称为“开国总司令”的人,他的本事竟然是“看不出本事”?这到底是夸还是贬?如果说这是贬低,为什么蒋介石又对朱德的能力推崇备至,甚至明确表示“十大元帅的总司令只能是朱德”?这里的故事,似乎并没有那么简单。

时间倒回到1886年的四川仪陇县,朱德出生在一个贫苦的农民家庭。

家里孩子多,但活下来的少,朱德是家里的第三个孩子,也是全家的希望。

为了能让他读书,家人甚至将他过继给伯父。

然而,命运的轨迹并没有因为贫寒而停滞,反倒因为这份苦难,让朱德比许多人更早看清了生活的底色。

他从一介佃农之子一路走到元帅的位置,每一步都走得踏实而坚定。

说起朱德的军事生涯,很多人会问:他打过什么惊天动地的战役吗?答案可能会让人失望,他没有。

朱德的名字,很少出现在那些让人热血沸腾的战役文件中。

但如果你因此觉得他是个“后台指挥”,那就错了。

朱德最大的贡献,不是靠战场上的厮杀换来的,而是通过无数看似不起眼的选择和坚持,筑起了一条让革命火种永存的路。

1927年的三河坝战役是个关键节点。

当时的南昌起义部队已经陷入困境,敌人的包围网越收越紧。

为了掩护主力转移,朱德率领25师留下来阻击敌军。

这支队伍只有不到3000人,而对手却有上万人,怎么看都是一场必败的战斗。

可朱德偏偏不信这个邪。

他不是那种只会用人命填战壕的指挥官,而是一个善于利用地形和心理的高手。

他让士兵们找到鞭炮,夜晚点燃制造出密集的“枪声”,让敌人误以为有大部队在守卫。

结果敌军中计,派出小股部队试探,朱德的部队趁机将其消灭。

这一招拖延了敌军的攻势,为主力部队争取了宝贵的时间。

战斗结束后,朱德带着残存的队伍撤入深山,沿途有人想要放弃。

他却坚定地说:“我是共产党人,有责任把革命的种子保留下来。”这句平淡的话,背后是无数艰难的抉择。

最终,这支队伍只剩下800人,但这些人后来成为我党军队的中坚力量。

粟裕等日后赫赫有名的将领,也是在这支队伍里历练成长的。

朱德的能力不仅体现在战场上,更体现在他对团队的掌控和调整上。

晋冀察根据地的事例就是一个生动的证明。

当时聂荣臻在根据地裁军,从30万裁到20万,结果导致了战斗力的下降。

内部矛盾接踵而来,军队几乎陷入瘫痪。

关键时刻,朱德来了。

他没有直接站队,而是批评了聂荣臻的决策失误,同时也告诫内部不要再窝里斗。

他组建团队重新制定计划,很快让军队焕发了生机。

这种既能正视问题,又能有效解决矛盾的能力,正是朱德独特的魅力所在。

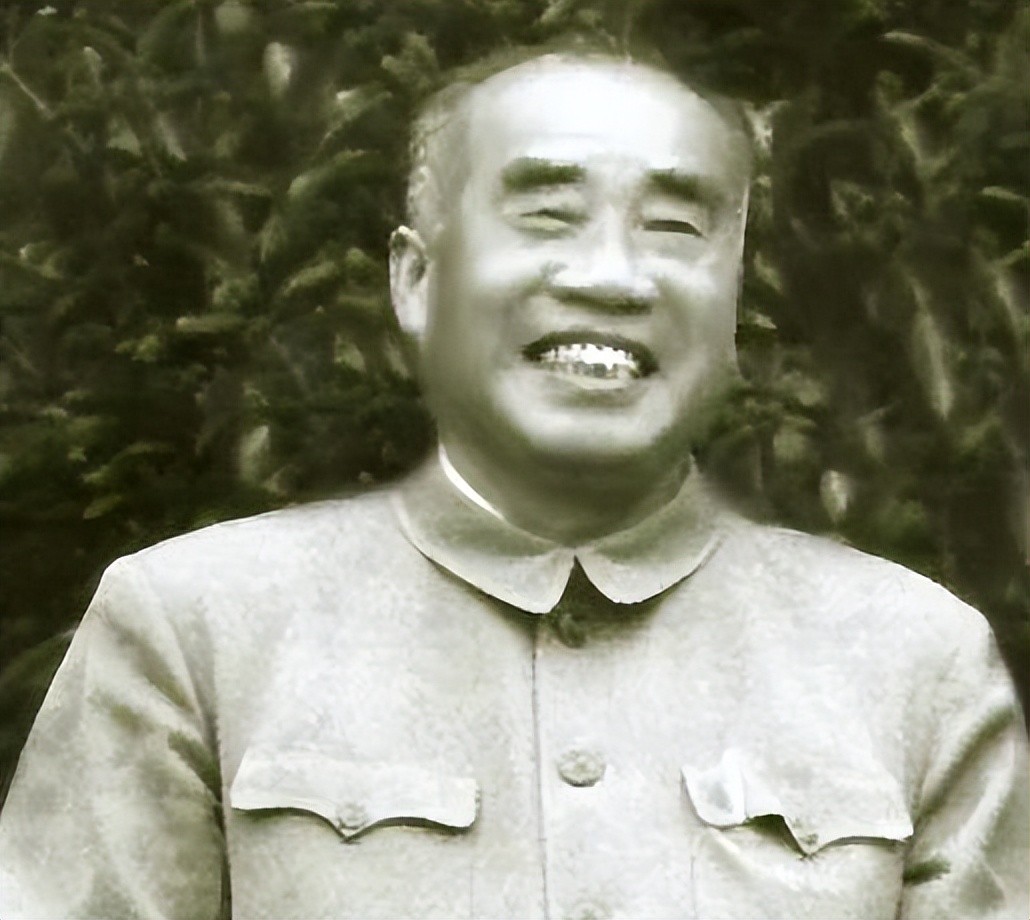

如果说朱德的军事能力是润物细无声,那么他的领导力就是深藏不露。

他很少亲自站在最前线,但每一次关键时刻,他总能做出让局势逆转的决定。

从三河坝的绝地反击,到根据地的重组再生,朱德始终以一种“看不出本事”的方式默默推动着历史的车轮。

蒋介石的那句话,说到底并不是嘲讽,而是一种出于对手的敬佩。

能做到让敌人都挑不出毛病,才是真正的大智慧。

有人说,朱德是那个时代的“定海神针”。

他不像彭德怀那样锋芒毕露,也不像林彪那样以战术闻名。

可正是这种低调内敛的风格,让他在复杂的局势中游刃有余。

他不争功、不抢风头,却总能在最需要的地方出现,解决最棘手的问题。

他不是天生的英雄,但他用一生的努力,诠释了何为“润物细无声”。

历史的长河中,总有一些人被低估,又被铭记。

朱德就是这样一个人。

他的本事,或许正如蒋介石所说,是一种让人看不出来的“无为而治”。

可正因为这种“看不出来”,才显得难能可贵。

毕竟,真正的大人物,从来不需要靠表面的光鲜来证明自己。

(免责声明)文章描述过程、图片都来源于网络,并非时政社会类新闻报道,此文章旨在倡导社会正能量,无低俗等不良引导。如涉及版权或者人物侵权问题,请及时联系我们,我们将第一时间删除内容!如有事件存疑部分,联系后即刻删除或作出更改!

-

- 著名导演吴子牛:结婚只花100元,大半生分居有泪有爱

-

2025-07-30 23:08:32

-

- 若鸿文化作品汇总,共19部,万界系列占6部,崛起之势已势不可挡

-

2025-07-30 23:06:17

-

- 演技烂得像混子,《六姊妹》一群大咖混进俩“关系户”,差距太大

-

2025-07-30 23:04:02

-

- 上古时期三大奇书 你读过几本?

-

2025-07-30 23:01:47

-

- 还记得“咆哮哥”张艺源吗,如今的他混好了吗?

-

2025-07-30 22:59:32

-

- 你可能还真不了解,济南洪家楼教堂

-

2025-07-30 22:57:17

-

- “超现实主义百年”:诞生于法西斯主义下的残酷创伤

-

2025-07-30 22:55:02

-

- 马云“重新上桌”,阿里苹果AI合作,民营经济“破茧”信号?

-

2025-07-30 22:52:47

-

- 曾在二战前后风靡的“卫生胡”,为什么现在几乎看不见了?

-

2025-07-30 22:50:32

-

- 苏联各加盟共和国国徽简介

-

2025-07-30 22:48:17

-

- 男人别只知道剪寸头,试试这3款减龄发型,做个时髦有型的帅大叔

-

2025-07-30 22:46:02

-

- 央视主持人刘心悦,美得一塌糊涂!

-

2025-07-30 22:43:47

-

- 以我之血,捍卫一城!《勇士之城》再现东方的斯大林格勒保卫战

-

2025-07-30 22:41:32

-

- 新闻背后:孙建勇被开除党籍移送司法机关,一个金融人的穷途末路

-

2025-07-29 05:43:37

-

- 张议潮:以一己之力光复河西的敦煌英雄

-

2025-07-29 05:41:22

-

- 汉昭烈帝•成都即位告天文

-

2025-07-29 05:39:07

-

- 探访武汉,味蕾的盛宴不可错过——必尝的十大特色美食

-

2025-07-29 05:36:52

-

- 难怪黄蓉痛恨欧阳锋,小龙女却能原谅尹志平,唯有一灯看透了她们

-

2025-07-29 05:34:37

-

- 中央电视台20位女主持人,你最喜欢哪位央视女主播

-

2025-07-29 05:32:22

-

- 时隔17年,我国再次拍到“马来穿山甲”野外活动,它鳞片很值钱?

-

2025-07-29 05:30:07

三伏灸后多久能洗澡?三伏灸后多久可以洗澡?

三伏灸后多久能洗澡?三伏灸后多久可以洗澡? 请问吃螃蟹能喝牛奶吗 吃螃蟹是不是不可以喝牛奶

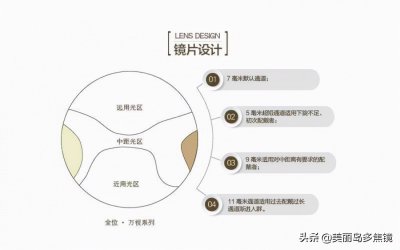

请问吃螃蟹能喝牛奶吗 吃螃蟹是不是不可以喝牛奶 老花镜什么材质的镜片比较好(老花镜哪种材质的好)

老花镜什么材质的镜片比较好(老花镜哪种材质的好) 盐菜叫什么 盐菜什么样

盐菜叫什么 盐菜什么样 奥特之王和奥特之父(奥特之王和奥特之父合体)

奥特之王和奥特之父(奥特之王和奥特之父合体) 农村俗话“四大红、四大白”,你知道是什么吗?

农村俗话“四大红、四大白”,你知道是什么吗? 小孩有得糖尿病的图片 孩子得糖尿病的早期症状

小孩有得糖尿病的图片 孩子得糖尿病的早期症状 南海舰队在哪(南海舰队在哪里)

南海舰队在哪(南海舰队在哪里) 电脑系统损坏怎么备份(电脑坏了怎么备份东西)

电脑系统损坏怎么备份(电脑坏了怎么备份东西) 苹果手机不小心把app隐藏了(苹果手机不小心把app移出主屏幕)

苹果手机不小心把app隐藏了(苹果手机不小心把app移出主屏幕)