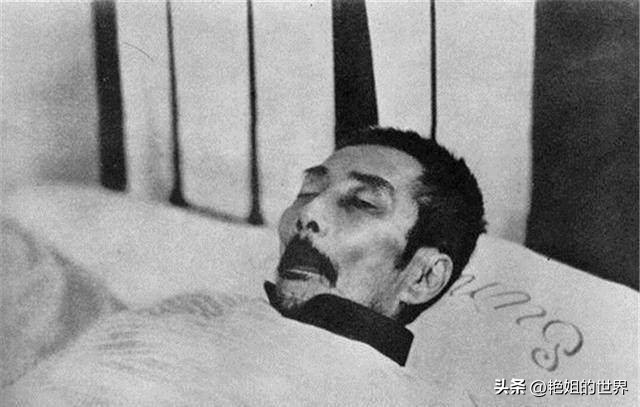

鲁迅先生去世时留下遗言让尽快将他埋掉,结果有数十万人为他送葬

鲁迅先生去世时留下遗言让尽快将他埋掉,结果有数十万人为他送葬

想要提升财运,改变命运吗?那就赶紧关注我吧!点赞评论,更有机会获得独家转运秘籍哦!祝您财运亨通,心想事成!

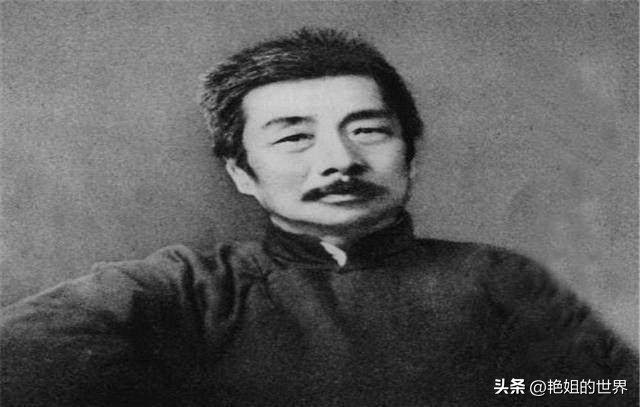

在这个喧嚣的世界里,时常遗忘了那些曾为我们灵魂点亮之人,鲁迅,一个在文学史上光芒四射的名字,他的去世犹如一颗巨星陨落,让无数心灵在瞬间黯淡,不少人或许会困惑,这位用文字与社会对峙的作家,其身后为何能掀起如此巨大的波澜,或许,正是因为他的存在唤醒了内心深处的情感与思考

鲁迅生前多次表达希望低调处理自己丧事的愿望,然而生命的消逝往往伴随着几许荒诞,他的遗愿如那微弱的火光,恰恰在灵魂的长河中激起了涟漪,离世的那一刻,平静的回归似乎与他的一生格格不入,数千人的悼念,蔓延到每一个街头巷尾,涌动成一场无法逆转的潮流,他希望的静默并未降临,反倒引来了如潮的追思

在消息传出后,初为悼念的5,000人不断增加,迅速演变为数十万的送葬队伍,这是一个令人震撼的场景:长街上,哀悼的氛围笼罩着每一个角落,隐隐约约能听到风中传来的悲声,何以如此?是什么力量将成千上万的人聚在一起,遥远的亲密感令人动容,这不仅仅是对一个人的送别,更是对一个精神象征的追念

参与送葬的人群中,既有文学界的名流,也有普通市民,最能体现出鲁迅先生的影响力,他们挥舞着花圈,心中怀揣着感激,回忆起那些在鲁迅作品中感受到的震撼与启迪,不同身份、不同背景的他们,齐聚一堂,表达着对鲁迅精神的不舍与认同,网友们在社交平台上纷纷留言:“如此大的阵仗,真是令人感动,鲁迅对我们的影响不止于文字,更在于他赋予我们的信念”

鲁迅的葬礼不仅是一次简单的悼念,更成为了一次全社会的纪念,他生前承载的文学信仰与社会批判,仿佛在这一时刻被神化,铸成了一个文化图腾,长街两旁,前来送行的人从未止步,奔驰而来的车阵已被散去的心潮冲刷,无数念头在耳边回响,仿佛直到鲁迅再度启程,才将离愁抚平,送上最后一程的力量依旧不减,只有那些敬仰与思念,如一股暖流,在瞬间汇聚成泪海

在不少人的心中,鲁迅不仅仅是个作家,更是一个引领思想的灯塔,他曾坚持用笔杆作为武器,对抗着社会的冷漠与虚伪,在参与送葬的过程中,许多人感慨万千,借着这一时刻,思考着鲁迅给他们带来的启示,他的作品在时代浪潮中历久弥新,他的思想也好似一缕清风,穿越历史,再度唤醒人们对自我与社会的认知,有网友评论道:“鲁迅的精神,真是让我们不能忘却的力量,他是我们心中的一座灯塔”

在鲁迅之死后,治丧委员会的成立昭示着人们对这一伟大文人的追忆与负责,这片由各界名流所组成的小圈子,肩负着鲁迅最后的使命,他们努力确保葬礼的庄重与隆重,不为名流的身份,而是对鲁迅的真诚追慕,人们在这条追思之路上,凝聚不息的情感将相互交织,渲染出无声的呼号,在这个过程中,鲁迅不仅是个特定的名字,更是一种不可磨灭的精神

宋庆龄的提议“将葬礼办成运动”,正是这一关注与传承的具体体现,虽然在政治上鲁迅曾有过不同的声音,但这并不妨碍她对其卓越贡献的认可,这不仅是一场简单的送别,而是将鲁迅的思想与精神向更大的社会层面延展,网友们引发讨论:“为什么要将葬礼变为运动?这背后真正的意义在哪里?”但在此时,世人更在乎的是这个瞬间的存在与回忆

葬礼的那一天,清华校园中更是聚集了众多师生,朱自清与闻一多从容主持的追悼会,是鲁迅文学精神在新一代人中的延续,此情此景,书生气与文学气交汇,令人感到一丝柔情,他们并不惧怕与鲁迅的立场不同,而是选择用文学的名义来表达对这一伟大文人的崇敬与怀念,送上那份思念,正是对岁月的缅怀与对灵魂的眷顾

宜风和畅,蕴藏着鲁迅一生的智慧,期间充满了巨大的力量,为有一颗理解和参与的心灵提供了广阔的空间,他的精神将永不消逝,横亘在每一个热爱文学与真理的灵魂中,在这个喧闹的时代,鲁迅如星辰般烁烁生辉,照亮每一个徘徊在生活与思想夹缝中的迷途者,每一位追随他的人的心底,难免激荡着对未来的热爱与渴望

在鲁迅去世的漫长岁月中,他如同那守望灯塔,指引着一代又一代的人们走向思想的彼岸,人们在悼念中不断回溯,缅怀所经历的每一个字句与情感,他的作品给予了无数个体内心的共鸣,成为了无法割舍的情感纽带,一次送葬,便成为万千思绪交织的起点,鲁迅的精神将始终陪伴着那些向往更美好未来的人,也让每一位参与者在追思中的情感更为深刻,肌理愈发柔和

对鲁迅的追崇不仅限于送葬的那一天,随着时间的推移,鲁迅的精神愈发成为当代人心中的一种无形信仰,人们常常在阅读他的作品时,感受到一种历久弥新的力量,仿佛与他跨越了时空的隔阂,在每个字句中,读者能够找到那个时代的共鸣,触碰到炙热的情感与思考,这种情感不仅关乎文学,更是鲁迅在时代洪流中所展现出的深邃洞察与无畏精神

在如今的社会,生活节奏加快,很多人忽略了鲁迅笔下传达的深刻内涵,但愈是这样,鲁迅的影响力愈显重要,网络上出现了一些以“鲁迅精神”为主题的讨论,不同的观点交汇与碰撞,犹如涌动的潮水,让人再一次审视和反思自己的立场与行为,网友们纷纷点赞,回忆起儿时读鲁迅的情景,有网友发言:“那时候的我,根本无法理解鲁迅的深度,但那种文字的力量,一直留在心中”

鲁迅的作品为人们提供了一扇洞察社会现实、剖析人性的窗口,诸如《狂人日记》、《阿正传》等经典之作直面人性的阴暗面,揭露封建思想对社会抑制的影响,诚如鲁迅所言:“希望是附丽于存在的,有存在便有希望,”这样的力量,激励着一代又一代年轻人勇敢面对现实,追寻真实自我,人们不禁想起,那些曾因鲁迅的作品而思索过人生的片段,不由得莞尔一笑:“鲁迅先生,你的每一句话都在提醒我做一个真实的人”

在鲁迅去世若干年后,他的作品不断被翻译为多种语言,走出国门,影响世界,对于许多外国读者而言,鲁迅不仅是一位作家,他象征着批判与反抗的力量,文学界的专业人士纷纷撰写论文,分析鲁迅如何通过自己的笔触,反映出时代的特征和深层的社会问题,参与讨论的网友们也开始热衷于分享自己阅读鲁迅时的感受,带着一份崇敬与珍视,在一则讨论中,有人写道:“他就是那种一匠心一手,雕刻出民族灵魂的人,一直以来都在影响着我们的世界观”

无论是热议还是评论,鲁迅的影响在网络上蔓延,呈现出一幅文化传承的画面,每一个喜爱鲁迅作品的人都在传播他的精神,捍卫着那段曾被替代的文化认同,阅读鲁迅不仅是理解他的思想,更是在理解自己的过去与未来,很多人都发现,鲁迅与他们的生活息息相关,像是一位无形的导师,引导着他们不断追求真理与正义

追悼的日子里,鲁迅仿佛并没有真正离去,他用文学赋予人们的不仅是对社会的不满,还有推动社会进步的渴望,许多活动、讲座甚至网络论坛,围绕“鲁迅精神”展开,成了人们心灵交汇的平台,在这些讨论中,一个个曾被鲁迅触动的故事慢慢浮现,大家分享着对鲁迅的崇敬和理解,仿佛在进行着一场跨越时空的对话,网友感慨:“鲁迅不仅唤醒了社会,更唤醒了我对生活的思考”

他的一生,可谓是坚韧与执着的象征,他坚守自己的信念,经常用锐利的笔触剖析现实,尽管时代变幻,但他的内心有一种持续的执着,他用行动告诉我们,文字可以是武器,能直击社会、文化的核心,至今仍然有其现实意味,正如鲁迅所述:“文学要为自由精神服务,要为人民服务,”这样的信念,跨越了历史的时长,仍深深铭刻在每一个追寻真理的灵魂上

当人们重新审视鲁迅的名字时,不仅是对他个人的祭奠,更是对那段历史的铭记,鲁迅经历了那场动荡不安的社会变革,他的所作所为在历史的洪流中留下了不可磨灭的印记,他的文人气质和对社会的批判精神塑造了他独特的身份,让无数后人对其心生崇敬,那样的光辉与力量将激励人们无畏前行,即使在迷茫时刻,也能寻找到属于自己的方向

时光荏苒,在鲁迅的影响力笼罩下,越来越多的人关注中国的文化与社会现状,他的抗争精神在每一个角落回响,激励着无数心灵,在年轻一代的心中,鲁迅是一种信仰,激励他们敢于发声,追求公正与真理,在一次社会运动中,有年轻人高举鲁迅的名言,表达对不公现象的反对与抗议,许多人发现鲁迅的精神早已融入了他们的血液当中

如今的社会也在不断变化,但鲁迅赋予我们的思考依然是深刻的,他在每一行文字间刺破虚伪与隔阂,呼唤着人性的回归与反思,每当阅及其作品,心中总会升起一阵敬仰与感动,思绪重回那段历史,一幅幅画面历历在目,有人写道:“鲁迅的艰辛与坚韧、孤独与执着,让我学会了在这个时代坚持和反思”

鲁迅活在字里行间,他的思想如溪流一般,在文字中流淌,滋养着每一个渴望知识的人,他对人性的洞察和对社会的批判,常常在无形中影响着我们的人生观和价值观,鲁迅所传递的不止是文字的力量,还有其背后源源不断的反思与警示,他用伟大的笔作为武器,以文字为舞台,向世人展示出一个可爱而复杂的人性,呼唤着我们自我觉醒

随着时代更迭,鲁迅的精神始终激励着我们探索人与社会的关系,这不仅是文学的力量,还是他作为一位思想家的价值,在一个多元化的时代,各种思想与声音碰撞,共同绘制出一幅波澜壮阔的画卷,许多人以鲁迅的名义进行着文化的探索,思考如何以新的视角看待社会,如何将鲁迅的精神与时代结合,在日复一日的生活中,继续发掘属于自己的真实与力量

最终,鲁迅留给我们的不只是文学,而是那些字里行间的情感与思想,人们在追悼与怀念的过程中,愈加坚定要让这种精神传承下去,鲁迅的故事仍在继续,每位热爱真理与自由的人都在用自己的行动续写着鲁迅的精神,向他致敬,生生不息的鲁迅精神,将永远催人奋进

本文支持绿色健康网络环境,拒绝传播任何不良信息,如有侵权内容,请联系我们及时处理。

-

- 惊天内外夺权!国产品牌太子奶遭遇阴谋陷害,黑幕震撼人心!

-

2025-10-30 19:55:24

-

- 1917年:俄国十月革命,世界上第一个社会主义国家的诞生

-

2025-10-30 14:37:35

-

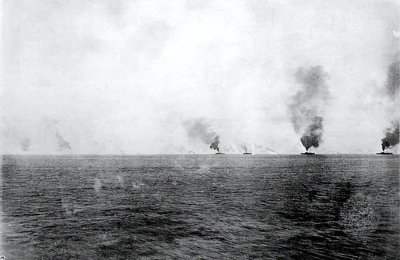

- 清朝末年北洋舰队实力如何,超乎你的想象

-

2025-10-30 14:35:20

-

- 腊月二十三,灶王爷上天——老北京的小年祭灶

-

2025-10-30 14:33:05

-

- 人物传记之49:韩国女排当家球星金延璟,了解一下

-

2025-10-30 14:30:50

-

- 超高颜值的Celine Farach黄金比例身形让人羡慕!

-

2025-10-30 14:28:35

-

- 住建局是做什么的?

-

2025-10-30 14:26:20

-

- 8个惊人的仿生学例子

-

2025-10-30 14:24:06

-

- 比利时最帅王子:11国混血,为爱甘愿放弃继承权,风光娶平民记者

-

2025-10-30 14:21:51

-

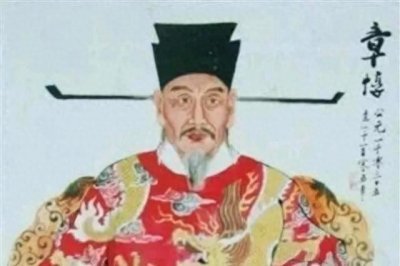

- 章惇: 北宋的“权臣”与“文人”的双重身份

-

2025-10-30 14:19:36

-

- 顺之旅四十年来始终坚持以高品质旅游产品赢市场

-

2025-10-30 14:17:21

-

- 有哪些技巧可以帮助医生建立良好的医患关系?

-

2025-10-30 14:15:06

-

- 中石油员工晒工资收入,一财务月薪5000,年终奖15799

-

2025-10-30 14:12:51

-

- 财政部 税务总局公告2022年第31号文件解读

-

2025-10-30 14:10:36

-

- 基因编辑婴儿到底怎么来的?看完这篇你就全懂了

-

2025-10-30 14:08:21

-

- 正回购和逆回购是怎么回事?

-

2025-10-30 14:06:06

-

- 明朝开国功臣汤和:究竟有何过人之处,朱元璋杀尽功臣却没杀他?

-

2025-10-30 14:03:51

-

- 《掌握这些唱歌技巧,让你的声音更动听》

-

2025-10-30 14:01:36

-

- 推荐。必看10部超燃“古装武侠大片”每部都是江湖里的隐藏黑马!

-

2025-10-30 13:59:21

-

- 说说曾经的山师东路旁边的山东师范大学

-

2025-10-30 13:57:06

三伏灸后多久能洗澡?三伏灸后多久可以洗澡?

三伏灸后多久能洗澡?三伏灸后多久可以洗澡? 张学友老婆罗美薇近照曝光,与张学友相爱32年仍如胶似漆

张学友老婆罗美薇近照曝光,与张学友相爱32年仍如胶似漆 请问吃螃蟹能喝牛奶吗 吃螃蟹是不是不可以喝牛奶

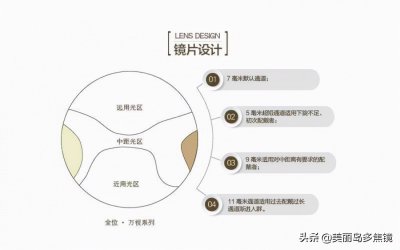

请问吃螃蟹能喝牛奶吗 吃螃蟹是不是不可以喝牛奶 老花镜什么材质的镜片比较好(老花镜哪种材质的好)

老花镜什么材质的镜片比较好(老花镜哪种材质的好) 奥特之王和奥特之父(奥特之王和奥特之父合体)

奥特之王和奥特之父(奥特之王和奥特之父合体) 小孩有得糖尿病的图片 孩子得糖尿病的早期症状

小孩有得糖尿病的图片 孩子得糖尿病的早期症状 苹果手机不小心把app隐藏了(苹果手机不小心把app移出主屏幕)

苹果手机不小心把app隐藏了(苹果手机不小心把app移出主屏幕) 盐菜叫什么 盐菜什么样

盐菜叫什么 盐菜什么样 农村俗话“四大红、四大白”,你知道是什么吗?

农村俗话“四大红、四大白”,你知道是什么吗?